Avertissement

Vous avez entre les mains le cours par correspondance en Philosophie sur « La question et la réponse ». Il est conçu comme une introduction à la philosophie par le biais d’un exercice des formes élémentaires du questionnement, et d’une histoire de quelques-unes des grandes figures de l’interrogation philosophique, de Platon à Wittgenstein.

Vous ne savez cependant pas très bien comment vous y prendre, vos souvenirs de la philosophie ne sont pas toujours très encourageants, et cette masse de lectures apparemment ardues tend à vous tomber des mains ! Rassurez-vous… D’abord ce parcours a été conçu pour être divisé en autant de parties qu’il le faut pour être « digéré » lentement. Ensuite il ne s’agit pas de les faire tous, d’étudier les cinquante textes donnés en appui, ni de rédiger tous les exercices proposés. Ce sont là plutôt des matériaux pour des libres-parcours que vous pouvez choisir selon vos inclinations propres pour les thèmes ou auteurs rencontrés.

Ce cours a une brève histoire, puisqu’il est la reprise d’un polycopié de 1986 puis de 1994 à l’intention des étudiants en première année. En m’arrêtant à cette version–là du cours, j’ai renoncé à y intégrer toutes les remarques bourgeonnées en marge depuis, et que l’on trouve bien plus développées dans mon livre sur L’éthique interrogative (Paris: PUF, 2000), qui est le complément de ce manuel, même s’il comporte aussi une visée d’introduction à l’éthique.

En effet, en rapprochant la pragmatique du questionnement ordinaire (par laquelle les contemporains mesurent avec passion leurs accords et leurs désaccords), et l’herméneutique interrogative (par laquelle les générations successives entrent dans la conversation humaine et la réinterprètent tour à tour), j’ai voulu y proposer une éthique de notre condition langagière. Cette éthique d’interrogativité, contrepoint nécessaire à toutes les formes de la responsabilité, jette les bases d’une philosophie du droit et de la civilité. Il s’agit de penser ensemble la ressemblance et la différence d’humains d’autant plus heureux de se distinguer qu’ils s’effacent les uns devant les autres. Et l’interrogation n’ouvre la question de savoir « qui » nous sommes qu’en nous retournant vers un monde commun.

Dans le polycopié, il s’agit surtout de donner aux étudiants un équipement commun dans le maniement des questions rencontrées, et une sorte d’ « entrée » méthodologique: pour les disciplines de la pratique et de l’éthique en les axant sur le partage de la parole et la pragmatique, pour les disciplines bibliques et historiques en les axant sur la lecture et l’herméneutique, pour les disciplines philosophiques et de théologie générale (dogmatique) en les axant sur la dissertation ou la méditation écrite. Cette entrée méthodologique est double : « On ne peut comprendre une proposition que si on la comprend comme une réponse à une question », disait Gadamer. Meyer ajoute: « la question à laquelle la réponse renvoie diffère de celle qu’elle résout ».

Ces deux citations énoncent à leur manière deux principes de méthode, des gestes simples pour aborder un problème (1ers éléments), une intelligence de la conversation ordinaire (2nds éléments), mais aussi des règles de lecture pour des textes dont on ne sait plus à quelles questions ils répondaient (3èmes éléments) et une oscillation profonde dans l’histoire des idées entre un principe plus critique et un principe plus dialectique (4èmes éléments). Finalement elles désignent ces lisières où nous ne savons plus si nous interrogeons ou si nous répondons, et sur lesquelles Kierkegaard avait osé un rapprochement entre Socrate et Jésus (5èmes éléments).

Entre la pragmatique (2nds éléments) et l’herméneutique (3èmes éléments) l’interrogation est aujourd’hui au carrefour de traditions hétérogènes (anglo-saxonnes pour la première et plus continentales pour la seconde). Il ne s’agira pas de proposer un impossible synthèse entre ces traditions mais de faire valoir leur complémentarité. Et d’élargir les usages de ce que nous croyons être la philosophie —on peut se reporter au petit plaidoyer que je propose à la fin de la leçon 9 pour l’indulgence aux examens de philosophie !

La philosophie est-elle ce que l’on fait au café de la République[1], en cherchant à parler de la même chose, sachant que ce n’est pas forcément le cas, et interdisant à l’un de nous de dire que sa question ou sa problématique est la seule ? Est-elle ce que l’on fait dans son atelier, avec un outillage et un soin d’artisan très spécialisé, en s’attachant sans polémique à contribuer modestement aux communes connaissances ? Est-elle ce que l’on fait en conversant avec un enfant, lorsqu’une petite question ébranle le monde et le remet en jeu ? C’est un peu tout cela, mais de toute façon c’est d’abord un exercice élémentaire de l’interrogativité.

Exercices et textes :

Accompagné de « Travaux Pratiques » sur des textes, ce cours peut être lu et pratiqué comme n’importe quel « Manuel » (j’ai mis en italique ce qui en relevait directement, mais tout en relève, car ne compte ici que l’exercice), au sens exact où il est proposé aux étudiants de faire l’équivalent manuel du travail intellectuel, par une série de petites opérations (souligner ce qu’on lit, le recopier ailleurs en le distribuant autrement, couper aux ciseaux, monter, coller les idées comme des figures de couleur, essayer plusieurs plans, plusieurs configurations avant d’arrêter la ligne du Commentaire ou de la Dissertation, etc).

Les exercices sont regroupés à la fin de chaque leçon, accompagnés généralement de textes choisis soit pour leur rapport au développement de la réflexion sur la question et la réponse, soit pour leur importance dans l’histoire de la philosophie. Cela fait une cinquantaine en tout, sans compter la trentaine de textes que l’on trouve cités à l’intérieur du cours[2]. Ces textes ayant été le plus souvent scannés pour ce polycopié, ils peuvent comporter des fautes qui n’ont pas encore été repérées : je vous serais très reconnaissant de bien vouloir les signaler

Auteurs des textes donnés en TD : 1 : Merleau-Ponty . 2 : R. Rorty. 3 et 4 : Platon. 5 : M. Meyer. 6 : Platon. 7 : Aristote. 8 : Descartes. 9 : Kant. 10 : S. Kierkegaard. 11 : Merleau–Ponty. 12 : E. Jabès. 13 : J. L. Austin. 14 : GW Leibniz. 15 : N. Frye. 16 : Wittgenstein. 17 : J.P Vernant. 18 : Augustin. 19 : Schopenhauer. 20 : R.G. Collingwood. 21 : HG Gadamer. 22 : Heidegger. 23: P. Ricoeur. 24 : Gadamer. 25 : W. Benjamin. 26 : RW Emerson. 27 : Nietzsche. 28 : H. Arendt. 29 et 30 : P. Ricoeur. 31 et 32: Kant. 33 : Wittgenstein. 34 : P Bayle. 35 : Leibniz. 36 : Kant. 37 et 38: Rousseau. 39 : Karl Marx. 40, 41 et 42 : Hegel. 43, 44 et 45 : Nietzsche. 46: P.Tillich. 47 : M. Serres. Sans parler donc des textes donnés à même les leçons, comme ceux de Kierkegaard et de Arendt dans la dernière.

En annexe j’ai placé un Index des auteurs, philosophes et autres, que vous rencontrerez le plus fréquemment au cours de vos études. On utilisera plus aisément ce manuel en le pratiquant à deux ou trois, comme une suite de promenades sur des parcours plus ou moins difficiles. Bonnes promenades.

Premiers éléments.

Enfances de l’interrogation

L’interrogation est d’abord une « méthode », une technique pour se comporter devant un discours ou une situation : en effet savoir interroger, c’est percevoir l’invisible, les questions auxquelles les faits, les paroles et les comportements répondent ; c’est comprendre que ces questions ne sont pas forcément les nôtres. Et c’est comprendre que ces réponses peuvent ouvrir de nouvelles questions, auxquelles elles ne répondent pas. L’apprentissage de l’interrogation est aussi une intelligence: l’intégration progressive des questions d’autrui et des autres points de vue à notre perception et à notre conception du monde.

Leçon 1

La simplicité des principes du questionnement

Nous allons examiner le langage de la question et de la réponse à partir de deux principes, auxquels tous les autres peuvent plus ou moins se ramener. La philosophie ici ne suppose pas des connaissances préalables: c’est un double–geste à attraper. Comme on va le voir, le « principe de question implicite » permet de distinguer le sens des réponses (« on ne peut comprendre une proposition que si on la comprend comme une réponse à une question » Gadamer[3]), et le « principe de différence problématologique » permet de distinguer celui des questions (« la question à laquelle la réponse renvoie diffère de celle qu’elle résout » Meyer[4]).

1.1) Principe de question implicite

Exemple 1: Se reporter à la planche de Tintin à la page suivante (Les bijoux de la Castafiore): « bonjour, Professeur… », jusqu’à « plus un mot sur ce chapître ». Dans ce cas, le malentendu vient de ce que les mêmes énoncés (dans les images 6 à 10 de la page) répondent implicitement à des questions différentes. Les présuppositions des journalistes (le mariage Haddock–Castafiore) et celles de Tournesol (sa nouvelle rose) ne sont pas les mêmes. Le phénomène est évidemment théatralisé par la surdité du professeur, mais les journalistes, jusqu’au bout, ne se rendront pas compte qu’ils n’étaient pas sur la même longueur d’onde que lui. Le malentendu est évidemment comique, mais pour le lecteur seulement, et on imagine sur le mode shakespearien le comique que doit représenter pour Dieu le monde humain (par exemple les théologiens). Antisthène, un philosophe de l’Antiquité, disait que les gens discutent de toutes façons pour rien, parce qu’en fait on ne parle jamais de la même chose; il exagérait probablement un peu.

Cf. Tintin(par Hergé), Les bijoux de la Castafiore, p.23

Exemple 2: Dans une conversation apparaît l’énoncé « il fait bien gris ». Selon le contexte d’interlocution, qui détermine ce qui est implicitement en question, cet énoncé peut vouloir dire : « il faut prendre un parapluie »; ou bien : « bonjour »; ou bien : « changeons de sujet de conversation »; ou bien « tu devrais allumer le plafonnier, on n’y voit plus rien ». Dans le contexte, le sens se comprend tout de suite, même si ce dont il est question reste implicite. Dans la mesure où le contexte est équivoque ou bien a disparu (c’est le cas avec les textes), il faut expliciter ce dont il est question pour comprendre le sens de l’énoncé. L’énoncé « je crois en Dieu » est susceptible du même traitement, et n’a pas le même sens dans la bouche de Voltaire et dans celle de Calvin.

Exemple 3: On parle souvent, en histoire de la philosophie et de la théologie, de « dualisme ». On en parle pour Platon, pour Plotin et toutes les synthèses médiévales, pour Descartes..etc. Mais quand bien même l’énoncé de la doctrine serait le même (ce n’est pas vraiment le cas), elle ne répond pas aux mêmes questions. Chez Descartes la séparation du corps (qui est géométrie) et de la pensée (qui est volonté) sert à fonder la science. Chez Plotin et les néo–platoniciens, le dualisme de l’esprit et de la matière sert à ne pas compromettre Dieu avec le mal. Chez Platon enfin les dualités servent à ne pas effacer le multiple dans l’Un. La même doctrine ainsi, que nous interprétons tout naïvement par rapport aux questions implicites que nous lui posons, a répondu historiquement à des questions très différentes ; et donc pris des sens très différents.

Enoncé du principe de question implicite :

Le sens d’une proposition est fonction de la question implicite à laquelle elle répond.

| Q1 | 3 | |

| Q2 | R | 2 |

| Q3 | 1 |

1.2) Principe de différence problématologique

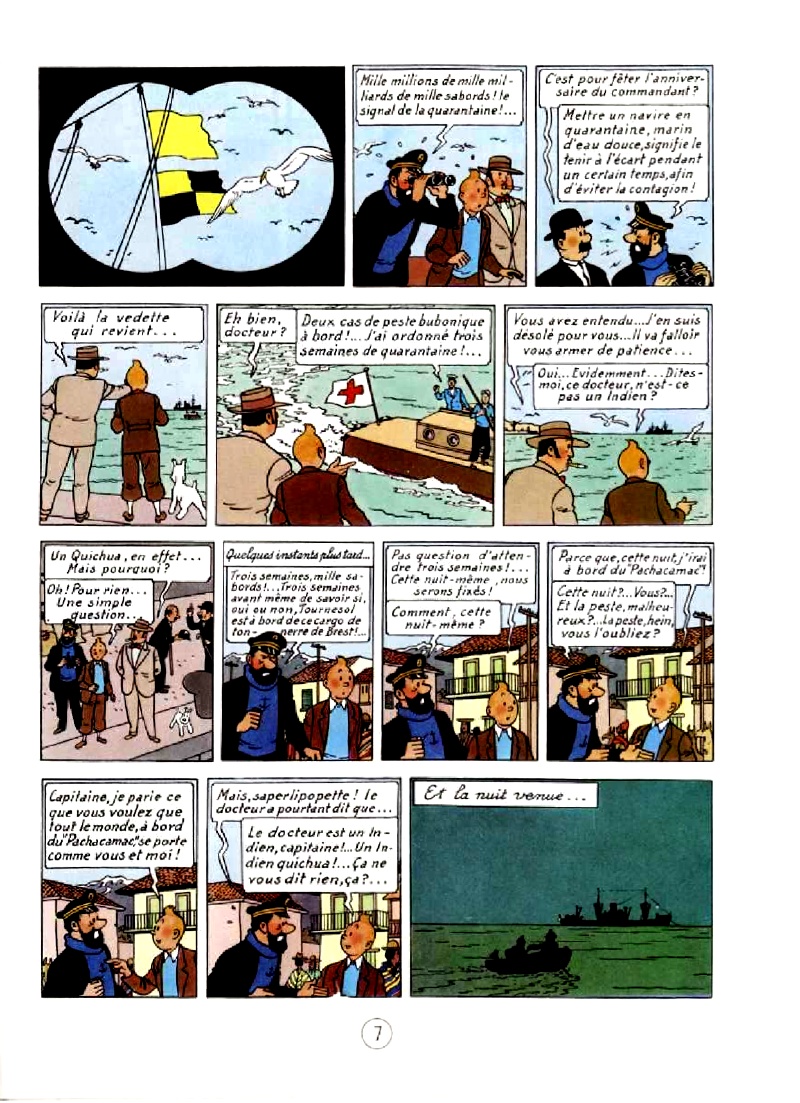

Exemple 1 : Se reporter à la planche de Tintin (L’affaire Tournesol, p.8 images 6 à 12): « Où se trouve la victime? –C’est moi, Monsieur le Gendarme… » Dans ce cas, on s’aperçoit que chaque énoncé (ici il s’agit des réponses de Séraphin Lampion et du Capitaine Haddock) répond à une question mais permet d’en poser une autre, possibilité que le gendarme semble exploiter au maximum, sous l’oeil perspicace de son adjoint. Le quiproquo vient de ce qu’à chaque réponse on espère avec le Capitaine Haddock commencer à progresser vers les conclusions à tirer de la situation, alors que la question suivante nous fait régresser vers des choses que l’on savait déjà, des « réponses antérieures ». Les questions deviennent alors une forme d’obstruction, elles renvoient en arrière au lieu de faire avancer le débat : l’enquête policière remonte jusqu’à la définition de chaque terme ! On perçoit combien cette manière de briser le fil du récit (qui permettrait d’en venir au fait) peut être odieuse : Socrate particulièrement fut détesté pour cette pratique de la question. On perçoit également ce qu’il y a de comique dans cette volonté de clarifier tous les termes, volonté qui s’empare parfois des intellectuels et très souvent des anti–intellectuels! Vouloir tout expliciter, c’est empêcher les vraies questions de se poser, et les questions « clarificatrices » embrouillent tout. Poursuivant la vraie question soulevée par la situation, Tintin agit.

Cf. Tintin, L’affaire Tournesol, p. 8

Exemple 2 : Dans une conversation apparaît l’énoncé « je vais manger ». Dans le contexte d’interlocution, cette phrase répondait à la question : « où vas–tu ? ». Or cette réponse pose à l’interlocuteur ou lui permet une autre question, qui pourrait d’ailleurs aussi s’énoncer : « où vas–tu ? », mais qui est différente de la première. L’interlocuteur marque alors souvent la différence en modifiant l’énoncé : « où ça? » ; ce qui permet à celui qui répond de comprendre qu’il s’agit d’une question différente, et d’y répondre alors : « je vais au restaurant universitaire »,..etc. La compréhension réciproque dans le dialogue suppose donc d’accepter que l’interlocuteur puisse tirer de mes réponses d’autres questions, différentes de celles auxquelles je répondais. Plus globalement, une réponse n’a de sens « vérifiable », c’est à dire compréhensible, que si elle permet l’éventualité d’une autre question, c’est à dire si elle respecte l’apparition d’un interlocuteur.

Exemple 3 : Un mouvement religieux (le Protestantisme) ou politique (le Communisme) répond à des questions : le cercle infernal de la damnation et de la justification pour le Protestantisme, l’exploitation du travail et des besoins humains pour le Communisme. Mais ces mouvements posent à leur tour d’autres questions auxquelles ils ne répondent pas : le sentiment de l’absurdité humaine devant la Grâce, pour les protestants ; l’incapacité à prendre au sérieux les règles du Droit, pour les communistes. De manière générale, une doctrine, une théorie, une rationalité, ne peuvent pas résoudre les problèmes qu’ils posent : il y a en elles une incomplétude qui leur fait soulever d’autres questions que celles auxquelles elles répondaient.

Enoncé du principe de différence problématologique :

La question a laquelle la réponse répond n’est pas la même que celle a laquelle la réponse renvoie.

| Q1 | — | R1 | ||||

| Q2 | — | R2 | ||||

| Q3 | — | R3 etc. |

_______________

Textes & Exercices 1:

- Pour 1.1 et pour 1.2, expliquez l’un de ces exemples à un ami

- Pour 1.1 et pour 1.2, trouvez vous même un exemple

- Lire les textes 1 et 2 (Richard Rorty et Maurice Merleau–Ponty). Ces deux textes ont une manière d’argumenter commune ; laquelle ?

- Sachant que le « père » de la philosophie, Parménide, écrivait : « Il faut dire et penser que l’être est ; il est en effet l’être et le non–être n’est pas », et qu’ « on ne peut ni dire ni penser le non–être », en quoi à votre avis Parménide « protégeait »-il les sophistes, et que cherche à établir Platon dans le texte n°3 tiré du dialogue Le Sophiste ?

- Voici deux fragments du Ménon de Platon, dont le premier expose un paradoxe, une impossibilité, et dont le second expose la solution, le fait que l’on sache des choses dont’on ne sait pas qu’on les sait. Quel est le rapport chaque fois avec l’interrogation ?

Texte 1 : Merleau-Ponty, Signes, Paris : Gallimard 1980, p.387.

Quant aux philosophes, il y en a de très grands, comme Kant, qui passent pour avoir été aussi peu érotiques que possible. En principe, comment resteraient-ils dans le labyrinthe de Sade et de Masoch puisqu’ils cherchent à comprendre tout cela ? En fait, ils y sont, comme tout le monde, mais avec l’idée d’en sortir. Comme Thésée, ils emportent avec eux un fil. Écrivains eux aussi, leur liberté de regard ne se mesure pas à la violence de ce qu’ils sentent, et il arrive qu’un morceau de cire leur en apprenne beaucoup sur le monde charnel. La vie humaine ne se joue pas sur un seul registre: de l’un à l’autre, il y a des échos, des échanges, mais tel affronte l’histoire qui n’a jamais affronté les passions, tel est libre avec les mœurs qui pense de manière ordinaire, et tel vit apparemment comme tout le monde dont les pensées déracinent toutes choses.

Texte 2 : Richard Rorty, dans la revue Critique, Juillet 1988.

Habermas et Bernstein ont tendance à penser que si tant est qu’un philosophe peut servir à quelque chose, il doit servir des objectifs politiques, que si son oeuvre a quelque valeur, celle-ci sera d’ordre politique: une pertinence eu égards aux controverses politiques contemporaines et aux besoins sociaux actuels. C’est la raison pour laquelle ma «célébration» est, pour Bernstein, « quelque chose de plus que l’apologie idéologique d’une version démodée du libéralisme de la guerre froide déguisée en un discours « postmoderne de bon ton» (25). Et c’est pourquoi Habermas pense qu’il est important de souligner les liens entre le nazisme de Heidegger et son néo-nietzschéisme, ainsi que d’interpréter Derrida et Foucault comme de jeunes conservateurs (Jungkonservative).

Il me semble en revanche que nous devrions plus ou moins considérer la philosophie comme une branche de la littérature (26). Certains philosophes (Mill, Dewey, Rawls, Habermas) ont écrit des livres pertinents pour la pratique politique actuelle, au même titre que certains romanciers (Hugo, Zola, Dickens, Soljenitsyne, Orwell…). Ce n’est pas le cas en ce qui concerne d’autres philosophes (Nietzsche, Heidegger, Derrida, Wittgenstein), tout comme ce n’est pas le cas pour d’autres romanciers (Virginia Woolf, Proust, Nabokov…) (27). Les philosophes dont les écrits n’ont pas d’incidence sur la politique actuelle ne sont pas pour autant systématiquement «irresponsables », pas plus qu’ils ne doivent être systématiquement classés à droite sur l’échiquier politique.

Texte 3 : Platon, Le Sophiste 240–241–249.

É : Tu crois donc qu’il faudrait pouvoir dire que penser faux, c’est penser ce qui n’est pas ?

T: : Nécessairement.

É : Est‑ce penser que ce qui n’est pas n’existe pas, ou que ce qui n’est en aucune façon, existe en quelque façon ?

T : Il faut certainement penser que ce qui n’est pas existe en quelque façon, si l’on veut que l’erreur soit possible si peu que ce soit.

É : Et de même que ce qui existe absolument n’existe absolument pas.

T: Oui

É : Et que c’est encore là une fausseté.

T: C’en est encore une.

É : On jugera de même, j’imagine, qu’un discours est faux s’il affirme que ce qui est n’est pas et que ce qui n’est pas est.

T: En effet, de quelle autre manière pourrait‑il être faux ?

É : Je n’en vois guère d’autre. Mais cela, le sophiste n’en conviendra pas. Et le moyen qu’un homme raisonnable en convienne, quand il a été reconnu précédemment que les non‑êtres sont imprononçables, inexprimables, indéfinissables et inconcevables ? Comprenons‑nous bien, Théétète, ce que peut dire le sophiste ?

T: Comment ne pas comprendre qu’il nous reprochera de dire le contraire de ce que nous disions tout à l’heure, quand nous avons eu 1’audace d’affirmer qu’il y a de l’erreur dans les opinions et dans les discours ? Nous sommes en effet constamment obligés de joindre l’être au non‑être, après être convenus tout à l’heure que c’était la chose du monde la plus impossible.

É : Tu as bonne mémoire. Mais voici le moment de décider ce qu’il faut faire au sujet du sophiste; car tu vois que si, continuant à le scruter, nous le plaçons dans la classe des artisans de mensonges et des charlatans, les objections et les difficultés se présentent d’elles-mêmes et en foule.

T: Je ne le vois que trop.

É : Et encore n’en avons‑nous passé en revue qu’une petite partie : elles sont, pourrait‑on dire, infinies.

T: Impossible, ce semble, de saisir le Sophiste, s’il en est ainsi.

É : Quoi donc! Allons‑nous perdre courage à présent et quitter la partie ?

T: Mon avis à moi, c’est qu’il ne le faut pas, si nous pouvons avoir tant soit peu prise sur notre homme.

É : Tu seras donc indulgent et, comme tu viens de le dire, tu seras content, si nous trouvons moyen de nous libérer tant soit peu de l’étreinte d’un si fort argument.

T: Tu n’as pas à en douter.

É : Maintenant j’ai encore une prière plus pressante à t’adresser.

T: Laquelle ?

É : De ne pas me regarder comme une sorte de parricide.

T: Qu’est‑ce à dire ?

É : C’est qu’il nous faudra nécessairement, pour nous défendre, mettre à la question la thèse de notre père Parménide et prouver par la force de nos arguments que le non‑être est sous certain rapport, et que 1’être, de son côté, n’est pas en quelque manière.

(…)

É : Eh quoi, par Zeus, nous laisserons‑nous si facilement persuader que le mouvement, la vie, l’âme, la pensée n’ont vraiment pas de place en l’être universel, qu’il ne vit ni ne pense, et que, vénérable et sacré, dénué d’intelligence, il reste planté là sans pouvoir bouger?

T: Quelle effrayante doctrine nous accepterions là, étranger !

Texte 4 : Platon, Le Ménon 80 et 85.

MÉNON : Et comment chercheras‑tu, Socrate, ce dont tu ne sais absolument pas ce que c’est? Laquelle en effet, parmi ces choses que tu ignores, donneras‑tu pour objet à ta recherche? Mettons tout au mieux : tomberais‑tu dessus, comment saurais‑tu que c’est ce que tu ne savais pas?

SOCRATE : Je comprends, Ménon, à quoi tu fais allusion. Aperçois‑tu tout ce qu’il y a de captieux dans la thèse que tu me débites, à savoir que, soi‑disant, il est. impossible à un homme de chercher, ni ce qu’il sait, ni ce qu’il ne sait pas? Ni, d’une part, ce qu’il sait, il ne le chercherait en effet, car il le sait et, en pareil cas, il n’a pas du tout besoin de chercher; ni, d’autre part, ce qu’il ne sait pas car il ne sait pas davantage ce qu’il devra chercher.

(…)

S : Ton avis, Ménon? Y a‑t‑il une réponse de ce garçon, où il ait exprimé une pensée qui ne vînt de lui‑même?

M : Non, mais elles étaient bien de lui.

S : Et il est très certain, ainsi que nous l’affirmions un peu auparavant, qu’il ne savait pas.

M : C’est la vérité.

S : D’autre part, elles existaient en lui ces idées, n’est‑ce pas?

M : Oui.

S : Ainsi donc, chez celui qui ne sait pas, il existe, concernant telles choses qu’il se trouve ne pas savoir, des pensées vraies concernant ces choses mêmes qu’il ne sait pas?

M. Évidemment.

S : Et à présent, ces pensées, elles viennent de se lever en lui, à la façon d’un rêve.

Leçon 2

Archipel de remarques pratiques

dérivées de ces principes

2.1) Sur l’impossibilité de séparer la réponse et la question

Ces deux principes, qui permettent de distinguer le sens d’une « réponse » en fonction de la question qui lui est posée, et la pointe d’une « question » selon que l’on considère la réponse qu’elle problématise ou celle qu’elle appelle, sont indissociables. Question et réponse n’ont de sens que l’une par rapport à l’autre, et le même énoncé qui peut être considéré par un interlocuteur comme une réponse peut être considéré par un autre interlocuteur comme une question.

On peut d’ailleurs dire que plus il y a des réponses, plus il y a des questions, et réciproquement (un peu comme dans la progression des sciences). Globalement il y a toujours à peu près autant de réponses que de questions. Peut– être n’y a–t–il pas de discours ni d’énoncé qui « réponde » là où l’on n’a pas su poser de question ; peut–être également n’y a–t–il pas de question là où l’on n’a pas la moindre idée de la réponse : on ne se pose guère que les questions que l’on pourrait résoudre. Les « vraies » questions, les questions non–traitables, ne s’inscrivent d’ailleurs sur aucun agenda, intellectuel ni politique.

Même lorsqu’on a la chance ou le rare honneur de pouvoir poser une question vraiment sans réponse, cet acte de simple interrogation est encore, et plus que tout, un acte de pure confiance. En un sens on peut dire qu’à la limite ici on ne sait pas si on interroge ou si on répond. Ainsi le but de ce cours n’est pas du tout d’affirmer la primauté de la question sur la réponse, ni l’inverse. Chercher, ce n’est pas forcément être dans le doute perpétuel ; et trouver, ce n’est pas forcément avoir « la » réponse.

2.2) Sur l’implicitation de la question

Pourquoi parler de question « implicite » ? parce qu’une réponse ne répète pas la question à laquelle elle répond. Si le sens des énoncés dépend de ce dont il y est question, on peut dire que la question antérieure est toujours implicite dans l’énoncé, qu’elle est simplement « impliquée » par lui. Car une réponse ne répète pas la question à laquelle elle répond : dans la plupart des cas elle n’en a pas besoin, puisque précisément elle la résout, elle suppose cette question acquise, elle la refoule dans le non–dit. Or ce phénomène, tout naturel dans une conversation orale, pose des problèmes d’interprétation dans le cas de textes, notamment anciens: on ne sait plus de quoi il était question exactement. Il n’est pas inutile non plus d’observer que dans cette démarche de retour, de « remémoration » il est tout à fait impossible de prétendre tout expliciter, de prétendre dégager toutes les questions implicites.

« La réponse (…) n’a donc pas pour mission de renvoyer aux questions qui l’ont fait naître, de s’indiquer comme réponse, c’est à dire comme un tel renvoi, mais de dire autre chose. Le caractère-réponse de la réponse est refoulé dans la réponse, elle possède en elle la capacité de référer, de traiter d’une question, c’est à dire de ce qui est question, mais elle a cependant une référence effective ailleurs qu’en elle-même. Elle ne peut que l’indiquer. La réponse dit ce qu’elle dit sans dire qu’elle le dit (…). Si mon problème par exemple, est de savoir ce que vous faites demain, l’assertion « je vais en ville » y répond. Je ne demande pas que vous me disiez « l’assertion ‘je vais en ville’ répond à votre question »[5].

Dans la plupart des cas en effet le contexte est suffisamment clair, c’est à dire que la question implicite est suffisamment présente à l’esprit, proche encore, même si elle est littéralement absente de la réponse, pour que la réponse soit compréhensible comme telle. Alors la question peut disparaître et s’effacer dans la réponse, qui ne se présente pas comme une réponse mais comme une affirmation. Ce phénomène d’implicitation n’entrave en rien la facilité d’une conversation orale ordinaire. On pourrait même dire au contraire qu’il permet cette facilité, qu’il l’autorise. Sans lui, nous serions obligés de traîner au fur et à mesure de nos conversations l’ensemble de toutes les prémisses communes adoptées, de les répéter explicitement à chaque reprise, au risque de devoir les allonger indéfiniment pour nous entendre sur le moindre énoncé. Or comme le remarque Wittgenstein, pour nous entendre, « nous ne pouvons pas être tombés au préalable d’accord sur tout ce qui serait nécessaire »[6]. Et pourtant, dans la plupart des cas on se comprend à peu près, et l’implicitation des prémisses autorise cette tranquillité. Elle nous permet au moins de faire comme si nous nous comprenions, et de trouver ainsi les moyens de nous comprendre. Et cette confiance autorisée exerce un effet sur la disposition mentale dans laquelle nous dialoguons: de faire en sorte que nous nous comprenions.

Il est toutefois des cas où ce phénomène d’implicitation complique la communication, la retarde, l’intrigue, et parfois l’empêche. Cette proportion de cas où la communication est marquée par l’écart sensible des questions implicites, des points de vue, des présuppositions en jeu, ne doit pas être minimisée. Si on veut alors continuer à faire croire qu’on se comprend, ou faire en sorte qu’on se comprenne, il en résultera plutôt une communication forcée, violentée, tordue. Or dans ces écarts de questions implicites nous n’avons pas affaire à des communications ratées, ou pathologiques. Ce sont peut-être d’ailleurs des cas où la communication, ainsi intriguée et retardée, est d’autant plus vive qu’elle se fait au travers d’une résistance. Ce sont des anomalies normales du dialogue, si l’on peut dire, et c’est là que l’on rend tangible le jeu de la question implicite, qui fonctionne généralement sans que l’on s’en aperçoive. L’expérience centrale est d’abord ici celle de la méprise, c’est à dire de la mécompréhension et de la différence qui peut se glisser entre deux interlocuteurs sans qu’ils y croient, et jusqu’à ce que l’écart des points de vue devienne irrémédiable. Si la même réponse, entendue sous l’optique de la question A et sous celle de la question B, peut rendre un son aussi différent, il ne sert à rien de continuer à répondre! Il faut accepter l’écart des points de vue, non pour le mépriser mais pour l’honorer. On verra que c’est le commencement de la courtoisie ou de la civilité, et les différentes répercussions éthiques de ces observations formeront un axe important de notre propos.

2.3) Sur la figurativité

« La rhétorique est la négociation de la distance entre des hommes à propos d’une question (…) qui peut aussi bien les réunir que les opposer »[7]. La brève analyse précédente permet justement de distinguer deux sortes de désaccords, et donc deux sortes d’accords qui leur correspondent. Nous laissons ici de côté un accord simple où l’on partage la même réponse à la même question, ainsi que le désaccord total où l’on ne partage ni la question ni la réponse. On peut apporter des réponses différentes à la même question. Il y a alors litige. Mais parce qu’on partage la même question implicite, même si on l’interprète différemment, il y a alors une sorte de consensus sur la question, et les réponses différentes se comprennent les unes les autres: elles répondent à la même question. C’est la raison pour laquelle un accord s’effectue davantage en travaillant à trouver la question commune qu’en cherchant une réponse commune. On peut également avoir la même réponse sans partager la question, et ne pas être d’accord sur ce qui est en question. Il y a alors différend. Mais la réponse aura à ce moment-là une sorte d’épaisseur et d’obscurité qui lui permettra de répondre à la fois à ma question et à celle de mon interlocuteur, et c’est cette épaisseur de la réponse que nous appelerons sa figurativité. La figurativité, qui permet à une proposition de prendre sens dans deux configurations (Q/R) différentes, qui permet à une réponse d’être interprétée différemment, constitue une sorte de compromis, de boîte noire où la communication est maintenue dans l’écart même entre les questions en présence.

On distingue souvent dans un texte entre la « lettre » et l' »esprit », ou bien entre le sens littéral et le sens figuré. Cette distinction épouse en partie celle que nous sommes en train d’étudier entre le sens explicite d’un énoncé, qui est littéralement univoque, et son sens implicite ou figuré, qui n’apparaît qu’en regard de la question silencieuse à laquelle il « répond », et qui est sous– entendu. Un symbole ou un mythe est un énoncé ou une suite d’énoncés susceptibles de répondre à de multiples questions implicites, qui font surgir en eux une profusion de sens figurés. La richesse sémantique des grandes oeuvres littéraires ou poétiques (mais aussi des grandes théories scientifiques) tient à cette capacité figurative qu’elles ont de pouvoir répondre, dans des contextes neufs, à des questions neuves.

2.4) Sur l’impossibilité de répondre à tout

Mais dans le même temps on peut dire qu’il n’y a pas d’énoncé qui réponde à toutes les questions, et qu’un énoncé qui aurait réponse à tout, qui serait chaque fois « le cas », ne répondrait aussi à rien véritablement ; ce ne serait pas une réponse. Par exemple : « Jésus est la réponse »! Un énoncé ne « répond », ne prend un sens précis, qu’en réponse à une question précise. Par ailleurs une « réponse » qui exclurait l’éventualité d’une autre réponse ne serait pas une réponse soumise à sa vérification par la question ; ce serait une réponse pour laquelle la question n’est qu’un prétexte, et qui ne répondrait au fond à rien (à rien en dehors d’elle–même) : ce serait peut–être un « symbole », mais ce ne serait pas une réponse.

2.6) Sur la problématisation des réponses

Si tout énoncé permet ou produit des questions ultérieures, différentes de celle à laquelle il répondait, on peut dire que cette ou ces nouvelles questions ne sont que la problématisation de l’énoncé. Le même énoncé, qui répondait à une question, en pose une autre. Le même énoncé, qui était réponse dans une problématique, est question dans une autre. Cette différence entre la question qui est en amont de l’énoncé et celle qui est en aval fonde la possibilité du dialogue, et de manière plus générale la possibilité d’argumenter. Le circuit question-réponse n’est pas réflexe (stimulus- réponse) ni automatique (de forme Q-R). Loin de se borner à des réponses conditionnées, le véritable jeu question-réponse commence lorsque la réponse est à son tour interrogée, avec l’apparition d’une seconde question (de forme Q1-R-Q2). Dans ce jeu, une vraie question ne préjuge pas de la réponse, ni réciproquement une réponse ne préjuge pas de la question qu’elle autorise ou soulève : on ne peut déduire ni la réponse de la question, ni la question de la réponse. Autrement dit, tant que l’on a affaire à des questions implicites que l’on pourrait expliciter, on peut faire équivaloir le sens d’une question à la classe de ses réponses possibles, ou le sens d’une réponse à la classe des questions auxquelles elle est susceptible de répondre. Mais avec l’invention[8] d’une question inédite, comme avec la découverte de l’implicite irréductible à la formulation d’une question, il se produit quelque chose d’autre.

La différence problématologique permet de faire voir le procès par lequel un sens littéral devient sens figuré. En effet dans la « lecture » littérale, la réponse à une question ne fait pas de question : elle répond, elle a son sens. La lecture figurative réside dans une problématisation de la réponse : la réponse ne répond littéralement plus, elle ne répond qu’au sens figuré ; mais la nouvelle question n’est pas encore explicite, elle aussi n’est que figurée dans la réponse. Le même énoncé n’est ni simplement réponse, ni purement question. Disons qu’il est une métaphore : dans le travail de métaphorisation, la réponse est grosse d’une question. Dans la plupart des cas d’ailleurs la réponse ne « recouvre » pas totalement la question. Mais la réponse aide la question à se débarasser de ce qui en elle « n’est pas la question ». En ce sens on peut dire que ce qui justifie une réponse, ce qui la rend selon le cas légitime, vérifiable, compréhensible, « déceptible », c’est la question qu’elle permet de poser.

2.7) Et sur leur autonomisation

Le phénomène par lequel une réponse est perçue comme soulevant un autre problème correspond à l’autonomisation des réponses par rapport aux questions qui leur ont donné le jour et qu’elles ont cherché à résoudre. Par là une réponse échappe aux intentions de son locuteur ou de son auteur, ainsi qu’aux traits pertinents du contexte dans lequel elle répondait. Par la problématisation que l’interlocuteur y exerce, le sens premier est suspendu, ainsi que la référence au contexte initial. Ici encore ce phénomène permet de rendre compte de manière relativement simple de problèmes pragmatiques ou herméneutiques spécifiques. Mais justement cette autonomisation n’est pas un automatisme du langage : une réponse à une question n’énonce pas forcément par là-même une autre question, car pour cela il faut que soit problématisé ce qui était hors-question, l’évident, ce qui n’était pas le problème. Pourquoi est-ce qu’une question ne peut pas complètement être déduite ou réduite sans autre à la classe de ses réponses, ni le sens d’une réponse réduite à la classe des questions auxquelles elle répond? Parce qu’un autre interprète toujours peut se lever, qui voit un problème là où l’on n’en voyait pas, ou qui voit une autre réponse que toutes celles qui avaient été jusque là apportées. La question véritable vient toujours d’ailleurs, d’un autre « monde« , d’un interlocuteur capable, parfois à son insu, de déplacer le contexte, de le bouleverser. Meyer écrit:

« Problématiser une assertion qui n’était que réponse (…) est affaire de contexte. (…) le contexte comporte nécessairement deux questionneurs au moins. L’un pour lequel la réponse est réponse, sans plus, l’autre pour lequel elle fait problème »[9].

Changer de question, c’est changer de règle (régime) du discours. Si dans le dialogue un sujet c’est un point de vue, une dramaturgie du dialogue pourrait montrer comment un sujet c’est une question. Passer d’une question à une autre, c’est passer d’un angle de subjectivité à un autre, c’est déjà développer en soi une sorte d' »intersubjectivité ». Mais cela suppose l’intervention de l’autre, parce que dans la posture dialogique où je me trouve, ma question en dissimule d’autres qui échappent à ma conscience, même si ce sont elles qui l’autorisent. Et le travail qu’il faut pour déplacer ma question me dépasse.

On peut définir l’argumentation comme la technique ou l’art d' »épouser » les présupposés de nos auditeurs ou interlocuteurs, afin de se faire comprendre d’eux ; c’est aussi éventuellement l’art de les manipuler en obtenant, à partir de leurs valeurs ou présuppositions implicites et au moyen d’arguments explicites, leur adhésion à une conclusion. De ce point de vue le principe de différence problématologique permet de comprendre pourquoi énoncer une thèse revient le plus souvent à rendre possible sa problématisation ; c’est pourquoi la persuasion préfère suggérer la conclusion par une question, sans l’expliciter : ainsi l’adhésion de l’auditoire est obtenue sur une réponse mentale, implicite, plus difficile à problématiser. La question et la réponse échangent leur rôle !

2.8) Sur les carrés problématologiques

Il arrive que la réponse à une question pose une deuxième question dont la réponse était à l’origine de la première question. Deux problématiques accrochées, un carré problématologique:

| Q1 | R1 |

| R2 | Q2 |

Ce sont des problématiques dont on ne parvient pas à sortir, qui bornent le théâtre du débat, et où tout se passe comme si on était renvoyé d’un problème à un autre, dans un cercle vicieux où les deux problèmes se renforcent l’un l’autre. Ces problématiques décrivent des situations relativement fréquentes, devant lesquelles on peut apprendre à se comporter. On pourrait donner de nombreux exemples de ces « carrés problématiques », comme le malentendu entre le souci de l’universalité face aux dangers du nationalisme, des tribalismes, et le souci des différences face aux dangers du marché et de la communication planétaires.

2.9) Sur le danger d’instrumentaliser le dialogue en sous-estimant les questions des interlocuteurs

Pour que le dialogue soit possible et que l’interaction ne soit pas instrumentalisée, pour que toute question permette à la réponse de lui répondre, pour que toute réponse permette de poser une autre question, il faut bien que chaque interlocuteur puisse déconcerter l’autre, répondre de façon inattendue et néanmoins pertinente, interroger de façon inattendue en prenant la réponse par un biais surprenant. Cela suppose de chercher sincèrement à comprendre les questions de l’interlocuteur, et comme le dit Gadamer de ne pas prétendre

« détenir un savoir préalable sur les préjugés dont l’autre est captif. Il s’enferme alors dans ses propres préjugés. L’entente dialogique est en principe impossible si l’un des partenaires ne s’ouvre pas vraiment au dialogue. Un tel cas se produit par exemple lorsque quelqu’un joue au psychologue ou au psychanalyste dans les relations sociales et ne prend pas au sérieux, dans leur sens propre, les affirmations d’autrui et qu’il prétend plutôt les démasquer »[10].

Ricoeur propose des rapports entre sciences sociales et idéologie une analyse très voisine, lorsqu’il dit:

« L’idéologie, c’est la pensée de mon adversaire (…) Il ne le sait pas, mais moi je le sais (…) Un argument courant est de dire que l’idéologie est un discours de surface qui ignore ses propres motivations réelles. L’argument est plus impressionnant encore lorsqu’on oppose le caractère inconscient de ces motivations réelles (…) Le changement de plan de l’illusoire au réel, du conscient à l’inconscient, a certes par lui-même un grande puissance explicative. Mais c’est cette puissance explicative elle-même qui constitue un véritable piège épistémologique »[11].

2.10) Sur le danger d’abstraire les énoncés des questions qui les sous-tendent

Essayons maintenant de lire une page de Tintin (ou de n’importe quelle BD qui vous plaise) à l’envers, en cachant à chaque fois l’image précédente ; ou pire encore : en essayant d’isoler les « bulles » de leur contexte dialogal et figural, de tout ce qui précède, de tout ce qui accompagne, et de tout ce qui suit. On s’aperçoit dans cette tentative de lecture que les énoncés deviennent absurdes, insensés. Imaginez que nous en fassions autant pour un dialogue de Molière ! Et pourtant c’est souvent ce que nous faisons avec les dialogues de Platon, et avec les textes bibliques ! Et c’est aussi ce que nous faisons parfois les uns pour les autres, d’une manière fort peu charitable car nous privons les énoncés de nos interlocuteurs du sens qu’ils voulaient leur donner, dans un contexte d’élocution précis.

Remarquons toutefois que certaines phrases, ou suites de phrases, si on les isole ainsi et si on les imprime avec une belle écriture sur une page blanche, prennent une sorte de résonance « poétique ». Comme si elles avaient un sens, mais que nous ne savions pas lequel ! Nous pouvons donc parfois nous permettre d’isoler ainsi des énoncés qui nous « parlent », à condition : 1) de savoir que le sens qu’ils prennent alors n’a pas grand rapport avec la question à laquelle ils répondaient primitivement ; 2) de savoir que ce nouveau sens réside plutôt dans la « proposition » de monde, de perception ou d’action, que nous tirons de ces énoncés (sous notre entière responsabilité).

_______________

Textes & Exercices 2 :

- Expliquez à un ami pourquoi il est difficile de prétendre tout expliciter

- Expliquez à un ami dans quels contextes peut apparaître une « figure » de rhétorique

- Appliquez à un essai que vous avez lu récemment les conseils de lecture donnés ici. Pouvez-vous résumer le livre, ses questions implicites, ses déplacements et les questions soulevées en 20 lignes ?

- Trouvez vous même un exemple d’autonomisation d’une réponse ou d’un discours par rapport à la question-contexte antérieurs

- Discutez avec un ami d’un sujet compliqué, puis construisez-en le carré problématologique —extrêmement utile pour attraper les problèmes (voir le traitement de la question conjugalité-filiation à la fin des quatrièmes éléments).

Conseils pour la lecture et l’audition

- Pour comprendre un livre (un interlocuteur aussi, mais l’exemple du livre est plus visible), il faut partager la question qui est la sienne. Sans quoi on n’est ni capable de le comprendre, ni autorisé à le juger. Cette question (ou ce paquet de questions) est toujours et pour la plus grande partie implicite, et non pas donnée avec le texte. Et même si elle est donnée, il faut encore la partager. La question est en même temps la perspective d’intelligibilité du texte, l’espace dans lequel il prend son sens, et le critère qui permet d’en juger, de vérifier jusqu’où le texte couvre la question.

- Pour comprendre un livre, il faut chercher la différence entre les questions qu’il résout et celles qu’il pose. On peut considérer un livre comme un système de transformations et de déplacements tel qu’on part d’une situation où se pose telle ou telle question, et qu’on arrive à une situation où les questions premières ont été résolues ou transformées en d’autres questions (qui sont, pour le système en question, les « vraies » questions, celles qu’il ne peut pas résoudre).

- Pour généraliser la remarque, on peut dire qu’il n’y a pas de théorie, de doctrine, de système qui, précisément parce qu’il résout certains problèmes, puisse résoudre les problèmes qu’il pose. Il y a, du fait de la différence problématologique, une incomplétude de principe des réponses. Mais il faut aussi remarquer qu’il faut avoir compris le livre ou le système pour comprendre vraiment les problèmes qu’il pose ou qu’il laisse.

- Devant un problème, il est inutile de rester les bras croisés et de croire qu’une pensée va tomber du ciel ! Il faut activement faire le tour du problème. La pensée est une affaire de comportement, et il s’agit de trouver une problématique, un angle d’attaque. Le principal ennui que rencontre un étudiant débutant, c’est d’être « censé savoir » des tas de choses que personne ne lui a appris; il lui semble être débordé par tous ces présupposés implicites. Mais si déjà il « sait » qu’il y a des choses qu’il ne sait pas, il peut se mettre à chercher celles qui lui semblent les plus importantes, et faire « comme si » il savait les autres.

- Il ne faut pas croire que l’on puisse « tenir compte de tout », de tout ce qu’on a appris, etc. Car tout ce qu’on a appris ou trouvé sur un sujet ne répond pas forcément ni exactement à la même question : en tenant compte de tout on mélange les problématiques, on force tous les discours à répondre à la même confuse question, et tout devient plus ou moins incompréhensible. Tabler les règles de son discours, c’est annoncer le plus possible de quoi on parle, quelle est la question, et c’est ce qui fait que son discours est « vérifiable » ou « décevable »: son angle d’interrogation est sa limite. Sinon soit on identifie tout, et l’analogie où tout revient au même est l’opium de la pensée, soit on sépare tout parce qu’il n’y aurait pas de question ni donc de vérité commune, et on dissout tous les problèmes.

- Cela suppose des lecteurs attentifs, c’est à dire aussi résolument « négligents » quant à ce qu’ils ne comprennent pas. Si vous disposez de toute votre attention au départ, et que vous en laissez une partie sur une phrase vraiment difficile, puis une autre sur un nom que vous ne connaissez pas, puis sur une idée dont vous ne voyez pas le rapport avec ce qui précède, vous continuerez votre lecture avec très peu d’attention disponible et vous buterez sur chaque mot. Pour bien comprendre quelque chose, il faut tant que possible bien mettre les parenthèse dans son esprit, pour laisser résolument de côté ce qu’on ne comprend pas, suspendre les doutes, et n’y revenir qu’à la fin.

Textes 5 : Michel Meyer, Logique, langage et argumentation, Paris Hachette 1982, p.97sq. et 122sq. De la problématologie, Bruxelles Mardaga 1986, p.12 et 88.

Le recours au langage s’inscrit dans le cadre général de l’action humaine. Les hommes agissent en fonction des problèmes qui se posent à eux et qu’ils se doivent de rencontrer du simple fait qu’ils existent. A ce titre, l’usage du langage est résolution de problèmes. Il n’y a que deux manières d’affronter un problème à l’aide du langage : soit on l’exprime parce que la résolution dépend d’autrui, soit on en donne la solution à un autrui qui s’intéresse à la question ou que l’on intéresse eo ipso à la question traitée. (…)

La dualité fondamentale du langage est la différence question-réponse, que j’ai appelée ailleurs différence problématologique. Elle est à la source du langage en ce que ce dernier répond à la problématique humaine, dont l’interaction dialogique est une dimension essentielle sur laquelle viennent se greffer le problème d’informer, de communiquer, de persuader, etc. A ce niveau, la différence problématologique se matérialise dans l’opposition de l’explicite et de l’implicite : la marque de certaines réponses est d’être explicites. D’autre part, si les problèmes ne se disent pas, ils se laissent exprimer, et cela laisse la place à une manière de répondre proprement problématologique. Tout discours, de la simple phrase au grand texte, peut ainsi assurer a priori la double fonction du langage : traiter des problèmes qui s’y posent en en proposant la solution ou en en exprimant la nature. Dès lors, une proposition, un discours, peuvent aussi bien marquer la question que la solution. Une expression apocritique (‑ caractérisant une réponse), quoique apocritique par rapport à la question qu’elle résout ‑ c’est là la définition du caractère apocritique d’une proposition ou d’un discours ‑ est donc également problématologique (= expressive d’une question). De quelle question une réponse est‑elle le renvoi ? A première vue, de la question qu’elle résout. Si elle la résout, et que c’est là le seul renvoi possible, elle n’a alors qu’une fonction possible, la fonction apocritique. Ou bien, la duplication problématologique de la question serait sa solution, ce qui va à l’encontre de la distinction question‑réponse : on ne va pas résoudre une question en simplement la répétant. Dès lors, la question à laquelle la réponse renvoie (problématologiquement) diffère de celle qu’elle résout (apocritiquement). La réponse, en tant qu’unité apocritico‑problématologique, définit deux questions au moins, et c’est par là que se trouve fonder, la possibilité dialogique du langage en même temps que l’autonomisation des réponses par rapport aux questions qui les ont fait naître. (L.L.A. p. 122 sq).

A une description j (a, m) répond un individu particulier dans m, et à a correspond cet individu pour x = a. Cela veut dire que le rapport à un monde quel qu’il soit est interrogation. C’est ainsi que l’on découvre et trouve la référence. La relation au monde est questionnement. Le langage naturel est éloquent à ce propos, puisqu’il n’existe pas de termes définissables sans l’intervention d’interrogatifs : « Napoléon est le vainqueur d’Austerlitz » ou « le fauteuil est rouge » ne sont descriptions vraies d’états du monde que si quelque chose répond aux questions que ces propositions sont à l’égard du monde. Elles se lisent : « Napoléon est celui qui a vaincu à Austerlitz », « le fauteuil est l’objet qui a couleur rouge ». Et si l’on ignore ce qu‘est le rouge ou Austerlitz, on peut encore compliquer : « … la ville que l’on appelle Austerlitz », « … la propriété qui… ». Chacun de ces interrogatifs ouvre, comme mondes possibles, les réponses alternatives qu’elles admettent. Le nombre minimum est deux, puisque la question qui n’a que l’affirmation (« oui, … ») ou la négation (« non, … ») comme réponses possibles a l’alternative comme seules possibilités de réponse. La réponse réelle donne un monde réel parmi les réponses possibles. Bref, lorsque l’on cherche à identifier de quoi il est question dansun discours, on le fait explicitement à l’aide de particules interrogatives : « c’est l’homme qui a vaincu à Austerlitz qui aperdu à Waterloo » se réfèrent ainsi au même individu. Le langage naturel fait bien souvent l’économie de son rapport questionnant au monde, puisque, la plupart du temps, on sait et l’on comprend de quoi il est question lorsqu’on parle de ce dont on parle. (Ibid p. 97).

La réponse, qui en est le résultat, n’a donc pas pour mission de renvoyer aux questions qui l’ont fait naître, de s’indiquer comme réponse, c’est‑à‑dire comme un tel renvoi, mais de dire autre chose. Le caractère‑réponse de la réponse est refoulé dans la réponse, elle possède en elle la capacité de référer, de traiter d’une question, c’est‑à‑dire de ce qui est question, mais elle a cependant une référence effective ailleurs qu’en elle‑même. Elle ne peut que l’indiquer. La réponse dit ce qu‘elle dit sans dire qu‘elle le dit. Le propre d’une réponse n’est pas de se dire (comme réponse) mais de dire quelque chose qui n’est pas le fait qu’elle dise quoi que ce soit : elle dit ce dont il est question, et puisque réponse il y a, de le dire comme ne faisant plus question. Celle‑ci se manifeste comme l’absence nécessaire à la présence du discours. Si mon problème, par exemple, est de savoir ce que vous faites demain, l’assertion « je vais en ville » y répond, Je ne demande pas que vous me disiez « l’assertion ‘je vais en ville’ répond à votre question » car le fait que cette assertion soit présentée comme réponse, et préserve le sens de la réponse, n’implique en rien que vous alliez en ville. Je vous demande de me répondre sur une action et non sur une assertion. (Ibid p. 132)

Et c’est ainsi que la différence de nature entre science et philosophie, rendue plus aiguë par le recul accusé par celle‑ci, a fini par faire problème. Mais la philosophie s’ignorant toujours comme problématologie n’a pu se penser sur un autre modèle, rendant justice à sa propre spécificité, et permettant précisément d’accepter et même de préférer un mode de discours exprimant le problèmatique plutôt que voulant le résorber chaque fois dans la solution qui le supprime. La philosophie livre des réponses qui, si l’on y regarde de près, ne sont pas des réponses au sens du modèle propositionnel du langage, de la science, c’est‑à‑dire de la Raison. Les questions philosophiques, ne pensant pas la radicalité qu’elles mettent en oeuvre et qu’elles renferment, sont tournées vers autre chose qu’elles‑mêmes, et partant, déterminent la philosophie comme ontologie, la plaçant en rivalité avec la science, avec les conséquences que l’on sait. Pourtant, il y a une différence, qui se joue dans la conception qui sous‑tend le questionnement en science et en philosophie. Faute de disposer d’une problématologie qui rende justice à cette différence, on n’a vu, ici et là, que des propositions, susceptibles donc de vérité et de fausseté, opposables et comparables aux autres propositions. Mais là, on se heurte à la positivité et à l’efficacité de la science qui font défaut aux systèmes philosophiques. En réalité, ceux‑ci renvoient à une problématisation opérée au travers de propositions qui ont ceci de propre qu’elles sont problémato‑logiques, c’est‑à‑ dire qu’elles expriment la problématisation en même temps qu’elles y répondent. Cette double nature de réponse et d’expression problémato-logique laisse clairement apparaître que formuler un problème est, en philosophie,le résoudre, puisque problématiser est le but du discours philosophique. Dès lors, il devient absurde de s’étonner que la philosophie perpétue ses problèmes, car c’est ce en quoi elle y répond. Elle se démarque donc de la science qui supprime le problème, celui‑ci une fois résolu. Ce qui serait faiblesse en science fait au contraire la richesse de la philosophie. (Problématologie p. 13-15)

Le surgissement de l’interrogation, chez Socrate, faisait éclore la dualité de l’ignorance, qui se prend pour un savoir, et d’un savoir qui se sait ignorance. L’ignorance présente dans un savoir qui ne répond à rien est en fait une apparence de savoir, alors que le savoir qui est l’assertion de l’ignorance de Socrate est un savoir réel. L’interrogation socratique fait éclater l’apparence et le réel. Elle pose une pluralité, car la réponse s’inscrit dans un espace d’alternatives. L’interrogation naît toujours sur fond d’une multiplicité et le but de l’interrogation est d’avoir la réponse, c’est‑à‑dire une réponse. Supprimer la multiplicité par la réponse, supprimer l’apparence pour parvenir à l’unité, tel est le sens de l’interrogation chez Socrate. Le multiple est l’apparence posée par la question, et l’unité est le réel pensé par la réponse. Il en va ainsi pour toute question, car elle étale l’alternative et le multiple comme ce qui est à dépasser. (Ibid p. 88)

Leçon 3

Y a-t-il de simples questions?

Des questions pour rien?

Il est toujours un point où l’on ne parvient plus à savoir si on répond ou si on interroge, et en ce point il n’y a plus de méthode : il n’y a plus que de simples questions, pour rien. Nous y sommes aux extrémités du dialogue. Les quelques méditations un peu interrompues qui suivent sont à lire comme une préparation aux 5èmes éléments, et conjointement à eux.

3.1) L’intelligence comme questionnement

L’interrogation décentre mon monde. Elle m’oblige à suspendre mes questions propres, à les mettre entre parenthèses, pour reconstruire le sens des propositions, des textes, du monde, à partir d’autres questions possibles. La formation de l’intelligence correspond à l’intégration progressive des questions d’autrui, de la possibilité d’autres questions que les nôtres. Il y a ainsi une sorte de « réorganisation problématologique » nécessaire, qui me permet de tenir compte de toi, de lui, d’eux, etc.

La capacité à intégrer de nouvelles questions marque la possibilité d’augmenter notre schématisme: certaines interrogations ouvrent en nous de nouvelles possibilités d’être au monde. N’importe quel énoncé formulé ou entendu ainsi sur le mode étonné de « la première fois » peut être considéré comme une interrogation, en ce sens de l’ouverture d’un schème. Cette formation de l’intelligence est aussi une formation de la sensibilité, un élargissement de nos facultés de comprendre, de sentir et d’agir, qui nous permet de voir autrement les choses les plus ordinaires, que nous ne sentons plus ou que nous n’avons encore jamais senties.

La pensée interrogative sait que la réponse, l’invention, la trouvaille, ou l’atteinte est une chance et non un résultat que l’on puisse être sûr d’atteindre ni d’avoir acquis. C’est le risque de l’intelligence que de trop vite trouver des solutions, là où il faudrait attendre, repasser sur la question jusqu’à la trouer pour déplacer l’entière problématique.

3.2) Questions et enfances

A vouloir tenir compte de tout, travailler « en bout d’outillage », on perd le Nord, qui est que tout peut et doit recommencer simplement. En effet les grandes inventions « morales », au sens large (artistiques, politiques, spirituelles), à la différence des inventions techniques qui sont cumulatives, sont des inventions réitératives, des réinventions dans des générations différentes et dans des contextes divers. Des inventions qui demandent une expérience à chaque fois singulière et que nul acquis ne peut épargner; des inventions qui sont à chaque fois la première fois, simplement parce que des enfants grandissent qui nous sont à certains égards plus étrangers que nos contemporains les plus éloignés.

Et , parce qu’il y a des enfants qui grandissent, les vraies questions sont toujours neuves. Toute interrogation véritable nous donne une naïveté seconde, un « cogito » d’enfance[12]. Toute interrogation véritable est une enfance. C’est la vertu proprement poétique de l’interrogation, qu’elle peut suffire à engendrer un sujet. C’est le « qui suis–je? », ou le « qui dites–vous que je suis? » que toute question comporte. Comme si nos réponses étaient des interprétations de cette question.

Accepter d’être né, c’est accepter d’avoir des présupposés, d’être issu d’une situation, d’une « question » parmi d’autres qui auraient été non moins possibles, et en être content. Etre content d’interpréter cela. Il est une autre joie d’enfance, c’est l’envie de jouer, c’est à dire d’adopter d’autres possibilités d’être, d’essayer d’autres questions possibles, et d’autres interprétations. La vie oscille entre ces deux limites du plasir d’exister.

3.3) Y a–t–il de simples, de pures questions?

C’est à dire des questions qui ne contiennent absolument en rien la réponse? (par ex. à la deuxième page du Temple du Soleil, Tintin: « Oh ! Pour rien… Une simple question… » —enfant, cette phrase me plongeait dans des abîmes) Une question vraiment pour rien serait une question pour le plaisir, ou bien pour savoir, purement. Mais ce serait un plaisir qui ne se vanterait de rien devant personne, ou bien un savoir qui ne serait un moyen pour rien et contre personne.

Une telle question ne serait pas un chemin mais une extrémité, une impasse ou une atteinte. Mais une question qui ne serait pas un chemin serait–elle encore une question? La première question comme la dernière question ne nous appartiennent pas. Elles nous précèdent ou nous dépassent toujours. Elles deviennent une ouverture du langage, une ouverture de l’être parlant. En ce point l’interrogation est comme une confession: elle est en même temps une affirmation et une invocation.

_______________

Textes & Exercices 3 :

Lectures à loisir —mais un crayon à la main. Possibilité aussi d’aller lire les citations utilisées dans la leçon 11 :

Texte 6 : Platon, Apologie de Socrate 21.

Ensuite je m’efforçai lui faire voir qu’il croyait sans doute être sage, qu’il ne l’était pas cependant. (d) Or,, à partir de ce moment, je lui devins odieux, ainsi qu’à beaucoup de ceux qui assistaient à notre conversation. je me faisais du moins, tout en m’en allant, ces réflexions : « Voilà un homme qui est moins sage que moi. Il est possible en effet que nous ne sachions, ni l’un ni l’autre,, rien de beau ni de bon. Mais lui, il croit qu’il en sait, alors qu’il n’en sait pas, tandis que moi, tout de même que en fait, je ne sais pas, pas davantage je ne crois que je sais! J’ai l’air, en tout cas, d’être plus sage que celui‑là, au moins sur un petit point, celui‑ci précisément: que ce que je ne savais pas, je ne croyais pas non plus le savoir! » En suite de quoi, j’allai en trouver un autre de ceux dont la réputation de sagesse était plus grande encore que celle du précédent. (e) Ce fut aussi chez moi le même sentiment. Nouvelle occasion de me rendre odieux à celui‑là et à beaucoup d’autres. Après quoi, je continuais cependant d’aller les trouver les uns à la suite des autres, me rendant bien compte, non sans chagrin ni sans crainte, que je me rendais odieux. Malgré tout, je me jugeais forcé de donner l’importance la plus grande à la parole du Dieu! En avant donc! puisque j’examine ce que l’oracle veut dire, allons à tous ceux, sans exception, qui ont la réputation de savoir ! (a) Oui, par le Chien! (il faut en effet, Athéniens, que je vous dise la vérité) mon impression, je l’affirme, fut à peu près celle‑ci : au cours de l’enquête que je faisais suivant la parole du Dieu, peu s’en fallut que ceux qui avaient la plus belle réputation, ne fussent, à mon avis, ceux auxquels il manquait le plus, alors que d’autres, qui passaient pour valoir moins, étaient davantage des hommes convenablement doués sous le rapport du bon jugement.

Texte 7 : Aristote, Éthique à Nicomaque, livre 1 première page.

Tout art et toute investigation et pareillement toute action à ce qu’il semble tendent vers quelque bien. Aussi a‑t‑on déclaré avec raison que le Bien est ce à quoi toutes choses tendent. Mais on observe, en fait, une certaine différence entre les fins . les unes consistent dans des activités, et les autres dans certaines oeuvres, distinctes des activités elles‑mêmes. Et là où existent certaines fins distinctes des actions, dans ces cas‑là les oeuvres sont par nature supérieures aux activités qui les produisent.

Or, comme il y a multiplicité d’actions, d’arts et de sciences, leurs fins aussi sont multiples : ainsi l’art médical a pour fin la santé, l’art de construire des vaisseaux le navire, l’art stratégique la victoire, et l’art économique la richesse. Mais dans tous les arts de ce genre qui relèvent d’une unique potentialité (de même, en effet, que sous l’art hippique tombent l’art de fabriquer des freins et tous les autres métiers concernant le harnachement des chevaux, et que l’art hippique lui‑même et toute action se rapportant à la guerre tombent à leur tour sous l’art stratégique, c’est de la même façon que, d’autres arts sont subordonnés à d’autres), dans tous ces cas, disons‑nous, les fins des arts architectoniques doivent être préférées à toutes celles des arts subordonnés, puisque c’est en vue des premières fins qu’on poursuit les autres. Peu importe, au surplus, que les activités elles‑mêmes soient les fins des actions, ou que, à part de ces activités, il y ait quelque autre chose, comme dans le cas des sciences dont nous avons parlé.

Si donc il y a, de nos activités, quelque fin que nous souhaitons par elle‑même, et les autres seulement à cause d’elle, et si nous ne choisissons pas indéfiniment une chose en vue d’une autre (car on procéderait ainsi à l’infini, de sorte que le désir serait futile et vain), il est clair que cette fin‑là ne saurait être que le bien, le Souverain Bien.

Texte 8 : René Descartes, 1ère des Règles pour la direction de l’esprit

Les hommes ont l’habitude, chaque fois qu’ils découvrent une ressemblance entre deux choses, de leur attribuer à l’une et à l’autre, même en ce qui les distingue, ce qu’ils onc reconnu vrai de l’une d’elles, Ainsi, faisant une comparaison fausse entre les sciences, qui résident tout entières dans la connaissance qu’a l’esprit, et les arts, qui requièrent un certain exercice et une certaine disposition du corps, et voyant, par ailleurs que tous les arts ne sauraient être appris en même temps par le même homme, mais que celui qui n’en cultive qu’un seul devient plus facilement un excellent artiste, parce que les mêmes mains ne peuvent pas se faire à la culture des champs et au jeu de la cithare ou à plusieurs travaux de ce genre tous différents, aussi aisément qu’à l’un d’eux, ils ont cru qu’il en est de même pour les sciences elles-aussi, et, les distinguant les unes des autres selon la diversité de leurs objets, ils ont pensé qu’il faut les cultiver chacune à part, sans s’occuper de toutes les autres. En quoi certes ils se sont trompés. Car, étant donné que toutes les sciences ne sont rien d’autre que la sagesse humaine qui demeure toujours une et toujours la même, si différents que soient les objets auxquels elle s’applique et qui ne reçoit pas plus de changement de ces objets que la lumière du soleil de la variété des choses qu’elle éclaire, il n’est pas besoin d’imposer de bornes à l’esprit : la connaissance d’une vérité ne nous empêche pas en effet d’en découvrir une autre, comme l’exercice d’un art nous empêche d’en apprendre un autre, mais bien plutôt elle nous y aide.

Texte 9 : Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, §40.

Les maximes suivantes du sens commun n’appartiennent pas à notre propos en tant que parties de la critique du goût; néanmoins elles peuvent servir à l’explication de ses principes. Ce sont les maximes suivantes: 1. Penser par soi-même ; 2. Penser en se mettant à la place de tout autre; 3. Toujours penser en accord avec soi-même. La première maxime est la maxime de la pensée sans préjugés, la seconde maxime est celle de la pensée élargie, la troisième maxime est celle de la pensée conséquente. (…) En ce qui concerne la seconde maxime de la pensée nous sommes bien habitués par ailleurs à appeler étroit d’esprit (borné, le contraire d’élargi) celui dont les talents ne suffisent pas à un usage important (particulièrement à celui qui demande une grande force d’application). Il n’est pas en ceci question des facultés de la connaissance, mais de la manière de penser et de faire de la pensée un usage final; et si petit selon l’extension et le degré que soit le champ couvert par les dons naturels <die Naturgabe> de l’homme, c’est là ce qui montre cependant un homme d’esprit ouvert <von erweiterter Denkungsart> que de pouvoir s’élever au-dessus des conditions subjectives du jugement, en lesquelles tant d’autres se cramponnent, et de pouvoir réfléchir sur son propre jugement à partir d’un point de vue universel (qu’il ne peut déterminer qu’en se plaçant au point de vue d’autrui).

Texte 10 : Soeren Kierkegaard, 1ère page du chap.1 des Riens philosophiques, et chap.5-1-a :

L’ignorant qui pose la question ne sait même pas ce qui l’amène à la poser.

CHAPITRE 1

Hypothèse fictive

A quel point la vérité peut‑elle s’apprendre ? Ce sera notre première question. Une question socratique, ou qui l’est devenue par celle que posait Socrate : si la vertu peut s’enseigner? Ne la définissait‑il pas en effet comme un savoir? (voir le Protagoras, le Gorgias, la Ménon, l’Euthydème). Mais, si tant est qu’elle s’enseigne, il faut bien présupposer qu’elle n’existe pas ; voulant donc l’apprendre, on la cherche. Ici l’on bute alors sur cette difficulté que Socrate dans le Ménon (à la fin du § 80) signale comme une « proposition batailleuse » à savoir qu’il est également impossible à un homme de chercher ce qu’il sait, et de chercher ce qu’il ne sait .pas ; car ce qu’il sait, comment le sachant, peut‑il le chercher? et ce qu’il ne sait pas, comment peut‑il le chercher ne sachant même pas quoi chercher? (…)

La première génération

De disciples secondaires

Celle‑ci a bien l’avantage (relatif) d’être plus voisine de la certitude immédiate, d’être plus près d’obtenir une exacte et sûre information sur ce qui est arrivé, de gens dont la véracité peut se contrôler d’autres manières peut se contrôler. Nous avons déjà au chapitre IV calculé cette certitude immédiate. Être quelque peu plus près d’elle, n’est‑ce pas une illusion? car n’être pas près de l’immédiate certitude au point d’être immédiatement certain, c’est en rester éloigné d’une distance absolue. Supputons cependant cette diversité relative (qui distingue la première génération de disciples secondaires en face des postérieurs) ; à combien l’estimer? Nous ne le pouvons jamais naturellement que par rapport à l’avantage du contemporain ; mais celui‑ci (la certitude rigoureusement immédiate) n’en avons‑nous pas déjà au ch. IV défini l’ambiguïté (anceps ‑ aléatoire)? et nous y reviendrons plus amplement au paragraphe suivant. — Ou bien supposons dans la génération la plus proche un homme joignant à la puissance la passion d’un tyran, et qu’il ait eu l’idée, de ne s’occuper qu’à établir la vérité sur ce point, eût‑ce suffi pour qu’il fût le disciple? Mettons qu’il se saisît de tous les témoins contemporains encore en vie et de leurs proches, qu’il les fît interroger isolément avec la pire rigueur, qu’il les mît en cellule comme les 70 Juifs d’Alexandrie, les affamât pour leur arracher la vérité, les soumît aux confrontations les plus insidieuses, rien que pour s’assurer à tout prix une information sûre… toute cette information ferait‑elle de lui le disciple? Ne porterait‑il pas plutôt le dieu à sourire de lui, pour avoir voulu ainsi usurper ce qui ne se laisse point acheter pour de l’argent, mais non plus prendre de force ?

Texte 11 : Maurice Merleau–Ponty, Le visible et l’invisible, Paris : Gallimard, 1964, coll. TEL, p.137sq.et 175.

La manière de questionner du philosophe n’est donc pas celle de la connaissance: l’être et le monde ne sont pas, pour, lui de ces inconnues qu’il s’agit de déterminer par leur relation avec des terme connus, les uns et les autres appartenant par avance au même ordre des variables qu’une pensée prenante cherche à approcher au plus près. La philosophie n’est pas davantage prise de conscience: il ne s’agit pas pour elle de retrouver dans une conscience législatrice la signification qu’elle aurait donnée au monde et à l’être par définition nominale. De même que nous ne parlons pas pour parler, que de quelque chose ou de quelqu’un, et que, dans cette initiative de la parole, est impliquée une visée du monde et des autres à laquelle tout ce que nous disons est suspendu, de même la signification lexicale, et même les significations pures, reconstruites à dessein, comme celles de la géométrie, visent un univers d’être brut et de coexistence auquel nous étions déjà jetés quand nous avons parlé et pensé et qui, lui, par principe, n’admet pas la démarche d’approximation objectivante ou réflexive, puisqu’il est à distance, en horizon, latent ou dissimulé. C’est lui que la philosophie vise, qui est, comme on dit, l’objet de la philosophie ‑ mais ici la lacune ne sera.jamais comblée, l’inconnue transformée en connu, l' »objet » de la philosophie ne viendra jamais remplir la question philosophique, puisque cette obturation lui ôterait la profondeur et la distance qui lui sont essentielles. L’être effectif, présent, ultime et premier, la chose même, sont par principe saisis par transparence travers leurs perspectives, ne s’offrent donc qu’à quelqu’un qui veut, non les avoir, mais les voir, non les tenir comme entre des pinces, ou les immobiliser comme sous l’objectif d’un microscope, mais les laisser être et assister à leur être continué, qui donc se borne à leur rendre le creux, l’espace libre qu’ils redemandent, la résonance qu’ils exigent, qui suit leur propre mouvement, qui donc est, non pas un néant que l’être plein viendrait obturer, mais question accordée à l’être poreux qu’elle questionne et de qui elle n’obtient pas réponse, mais confirmation de son étonnement. Il faut comprendre la perception comme cette pensée interrogative qui laisse être le monde perçu plutôt qu’elle ne le pose, devant qui les choses se font et se défont dans une sorte de glissement, en deçà du oui et du non.

Notre discussion sur le négatif nous annonce un autre paradoxe de la philosophie, qui la distingue de tout problème de connaissance et interdit qu’on parle en philosophie de solution: approche du lointain comme lointain, elle est aussi question posée à ce qui ne parle pas. Elle demande à notre expérience du monde ce qu’est le monde avant qu’il soit chose dont on parle et qui va de soi, avant qu’il ait été réduit en un ensemble de significations maniables, disponibles; elle pose cette question à notre vie muette, elle s’adresse à ce mélange du monde et de nous qui précède la réflexion parce que l’examen des significations en elles‑mêmes nous donnerait le monde réduit à nos idéalisations et à notre syntaxe. Mais, par ailleurs, ce qu’elle trouve en revenant ainsi aux sources, elle le dit. Elle est elle‑même une construction humaine, dont le philosophe sait bien, quel que soit son effort, que, dans le meilleur des cas, elle prendra place à titre d’échantillon parmi les artefacts et les produits de la culture. Si ce paradoxe n’est pas une impossibilité, et si la philosophie peut parler, c’est parce que le langage n’est pas seulement le conservatoire des significations fixées et acquises, parce que son pouvoir cumulatif résulte lui‑même d’un pouvoir d’anticipation ou de prépossession, parce qu’on ne parle pas seulement de ce qu’on sait, comme pour en faire étalage, – mais aussi de ce qu’on ne sait pas pour le savoir -, et que lelangage ce faisant exprime, au moins latéralement, une ontogénèse dont il fait partie. Mais il résulte de là que les paroles les plus chargées de philosophie ne sont pas nécessairement celles qui enferment ce qu’elles disent, ce sont plutôt celles qui ouvrent le plus énergiquement sur l’être, parce qu’elles rendent plus étroitement la vie du tout et font vibrer jusqu’à les disjoindre nos évidences habituelles.

Texte 12 : Edmond Jabès, Le livre du Dialogue, Paris : Gallimard, 1984 p.9, 17, 37, 64–67.

L’interrogation ne débouche pas sur le dialogue: elle en est l’avant‑mont.

(…)

À la question soulevée : « Y a‑t‑il un dialogue et comment peut‑il s’établir entre deux étrangers? », il répondit: « 11 y aurait un avant‑dialogue qui serait notre lente ou fébrile préparation au dialogue. Nous ignorons, sans doute, comment il se déroulera ni quelle forme il prendra, mais sans pouvoir, cependant, l’expliciter nous avons d’avance la conviction que celui‑ci s’est, déjà, engagé : dialogue silencieux avec un interlocuteur absent.

Il y aurait, ensuite, un après‑dialogue ‑ ou après‑silence. Ce que nous aurions pu dire à l’autre, au cours de notre échange de paroles ‑ qui est, plutôt, un apprentissage de paroles ‑ ne disant virtuellement que ce silence; silence auquel nous renvoie toute parole insondable, creuse, en vain creusée, centrée sur elle‑même.

(…)

« Lorsque nous lançons une balle contre un mur, que se passe‑t‑il? Le mur nous la renvoie; mais le geste de ramasser la balle et de la relancer ensuite, selon les règles du jeu, varie. Nous passons de l’aisance à la difficulté, de l’acharnement à la mollesse sans l’avoir, au préalable, recherché. Ainsi en est‑il du dialogue», disait‑il.

Le cœur du dialogue est empli des battements de la question. Il y aurait deux silences en chaque silence, comme il y a deux paroles en chacune.

Si ma question appelle, de ta part, une réponse; celle‑ci pourrait‑elle prétendre, à elle seule, avoir épuisé la question? Si ta réponse appelle, de ma part, une question; celle‑ci pourrait‑elle prétendre, à elle seule, s’être débarrassée de la réponse?

Tout se passe comme si la réponse mourait de la question introduite et la question, de la mort prématurée de la réponse. « On n’interroge que le néant », avait‑il noté. La question est la plus longue mort : elle est la vie.

(…)

LA QUESTION

Juive est la question qui, indéfiniment, se questionne dans la réponse qu’elle provoque.

(…)

Il disait que lorsqu’on se pose une question on est, d’une certaine manière, juif parce que le juif s’est déjà, plus d’une fois, posé la même question.

Il disait que lorsque, à la place de la question que l’on voulait se poser, on s’en pose une autre afin de pouvoir ensuite indirectement, à travers celle‑ci, se poser la première, C’est être aussi juif que peut l’être un juif.

Il disait que lorsqu’on n’a plus la force ni la volonté de se poser des questions, aspirant à jouir d’un repos bien mérité, on est encore juif parce que cela prouve que l’on a, autant que lui, tremblé avec la question.

(…)

La différence entre nous, disait‑il, est la suivante: Tu crois fermement en une vérité reconnue, alors que celle qui me fascine ne s’est jamais souciée de reconnaissance.

Exercices

- Lequel des deux principes Descartes utilise-t-il particulièrement dans le texte 8 ? Tentez de faire un commentaire composé de ce texte (cherchez la/les questions implicites, cherchez les transformations problématologiques, analysez les différents thèmes c’est-à-dire décomposez le texte selon ces thèmes, montrez bien l’intérêt de chacun d’eux, et recomposez ces thèmes dans l’ordre d’exposition que vous préférez. Laissez votre pensée et votre compréhension du texte vous suggérer le plan. Et amusez-vous !)

- Texte 9 : pourquoi un érudit peut-il être borné ?

- Kierkegaard dans le texte 10 pose la question de la différence entre les contemporains et les disciples de seconde main. En quoi cela concerne-t-il le principe de différence problématique ? Et quelle solution propose-t-il ?

- Relisez ces textes sans crayon, pour le plaisir (jusqu’à ce que ce soit un plaisir —ce qui implique de ne pas chercher tout de suite à tout comprendre : ni forcer la clarté de la compréhension, ni renoncer tout de suite face à la difficulté).

Seconds éléments.

Le langage de la question