L’attention

Etude phénoménologique de l’attention et de ses connexions philosophiques[1]

Conférence pour le Cercle philosophique de l’ouest (1939)

Voir l’Introduction à ce texte

I- Principes : attention et perception

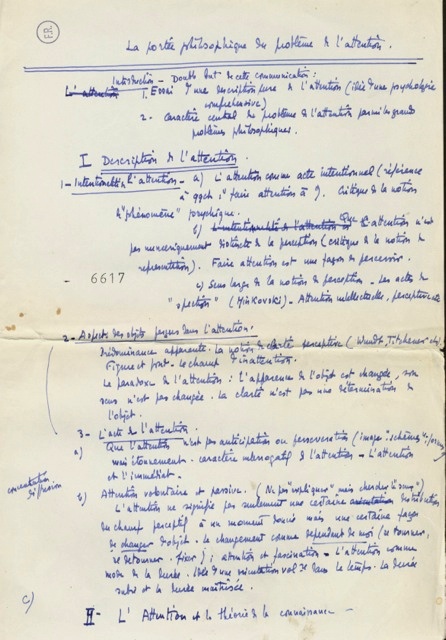

Le but de cette communication est double : esquisser une psychologie strictement descriptive de l’attention et montrer les incidences du problème de l’attention dans les grandes questions métaphysiques comme la vérité et la liberté.

L’idée d’une psychologie plus soucieuse de comprendre ce qui est vécu que de l’expliquer est aujourd’hui classique. Elle a été introduite par Husserl. Husserl estime que toute la psychologie est faussée par l’usage de concepts empruntés au monde physique et qu’il importe de saisir ce qu’il ya de spécifique dans ce qui est vécu.

manuscrit de Paul Ricœur – Conférence de 1939 sur « L’attention »

Une description pure de l’attention suppose résolue une question préalable : celle des rapports entre « faire attention » et « percevoir ». Dès 1894, en Angleterre, c’est-à-dire en dehors du mouvement phénoménologique, Shand[2] notait combien les psychologues sous-estiment d’ordinaire un caractère essentiel de l’attention : l’attention s’exprime par un verbe : « faire attention à », qui appelle un complément comme écouter, flairer, regarder, méditer. Les grandes études de Husserl nous permettent d’interpréter pleinement ce caractère que l’attention partage avec tous les actes psychiques. Cette exigence du langage signifie que la référence à une autre chose que soi est essentielle à la description de l’attention : sa réalité est toute entière dans cette référence. L’attention est un acte intentionnel.

Il faudra tenir ce caractère au premier plan de l’analyse. Il faudra surtout ne pas perdre de vue que la référence d’un acte à son objet – du regard au spectacle – n’est pas un rapport comme les autres. Le porte-plume est à côté de l’encrier, le menuisier est cause de la chaise : ce sont là des relations d’objet à objet, de chose à chose ; ce sont des relations intramondaines ; aucune d’elles ne peut nous rapprocher de la référence d’un acte à son objet, qui est vécue (enjoyed, erlebt) mais jamais pleinement pensée, j’entends posée devant l’esprit comme un objet ou une relation entre des objets et située dans une table de catégories. Bien plus, l’acte et son objet ne sont pas deux réalités, deux termes symétriques pensables séparément ; ainsi l’acte de l’attention n’est rien en lui-même que l’attention à quelque chose, et ce « quelque chose » n’est rien que ce à quoi l’acte se réfère.

Or à quoi fait-on attention ? Un psychologue rompu au langage de la psychologie classique répondra : à des représentations, en entendant par là « l’image qu’un objet engendre dans notre conscience »[3] ; et il ajoutera : « le monde en tant que nous le connaissons se compose uniquement de nos représentations »[4] ; si bien que l’ensemble de nos représentations constitue à la fois la conscience en tant qu’elle connaît et le monde en tant qu’il est connu. L’attention [alors] ne pourra plus être qu’une opération réflexive, une conscience au deuxième degré, un redoublement de la représentation. On ne saurait dire combien ce schéma est faux. La représentation n’est pas l’objet de l’attention, pour deux raisons : a) parce que la représentation est elle-même un acte intentionnel et non une chose mentale ; b) parce que l’attention n’est pas numériquement distincte de la représentation que nous appellerons désormais perception.

1. Que la perception est intentionnelle

Toute phénoménologie de l’attention est tributaire d’une phénoménologie de la perception. Or celle-ci est viciée à sa base par la notion de « représentation ». Il importe de redresser la notion de représentation telle qu’elle est répandue chez la plupart des psychologues.

Percevoir n’est pas « avoir une représentation dans la conscience » ni « avoir conscience d’une représentation ». Percevoir, c’est connaître des objets, le monde. Quand je perçois, je ne suis pas occupé de moi, je ne me connais pas. Je suis hors de moi. Rien ne sert de dire qu’en identifiant la représentation à un élément ou à un mode de la conscience (conçue sur le type atomistique ou fluant), on ne songeait pas à mettre l’accent sur l’aspect réflexif de la conscience mais simplement sur son intériorité. Précisément, cette rectification livre l’erreur à l’état pur : on passe à coté de l’aspect fondamental de la perception : la saisie intentionnelle de l’Autre, de l’objet, la liaison acte-objet (j’emploie à dessein un terme plus atténué que celui de relation) ; puis on imagine un domaine neutre où l’acte du moi et l’objet connu, le percipere et le perceptum, viennent en quelque sorte se rabattre ; on appelle ce domaine neutre la conscience ; cette mince pellicule sur laquelle viennent se coller le moi et le monde est tenue pour constitutive à la fois du monde perçu et du moi qui perçoit. Le qui et le quod, le cogito et le cogitatum fusionnent dans un monstre : le phénomène de conscience, l’état psychique. Cette dégradation de la réalité de la pensée a sa source ou son motif dans un effort pour aligner ce qu’on appelle l’objet de la psychologie sur celui des sciences naturelles, où l’on ne rencontre pas d’intentionnalité. Il yaurait des phénomènes psychiques comme il y[a] des phénomènes biologiques et finalement cosmiques. En réalité, on bloquerait dans une notion en apparence simple – la notion d’état, ou d’élément, ou de phénomène, ou de courant psychique (ou de conscience) – une réalité unique en son genre, insituable, qui ne s’appréhende que comme [un] être à deux aspects (et encore l’expression est-elle fort impropre), à quoi n’est comparable aucun élément du monde physique ni aucune catégorie connue : le couple acte-objet. Encore se tromperait-on fort si l’on ycherchait un rapport interne-externe – langage dangereux qui instituerait une symétrie entre deux choses. L’asymétrie du couple est totale. Encore n’est-ce même pas un couple. L’acte de percevoir n’est interne que dans l’opération de saisir un objet externe, l’objet perçu n’est externe que comme objet de l’acte. Qu’est-ce alors ? Précisément, il s’agit simplement de retrouver le sens original de ce vécu constitutif de la vie psychique : l’intentionnalité. La phénoménologie apprend seulement ici à « distinguer ». Ce statut de la perception domine toute la phénoménologie de l’attention.

2. Attention et perception

La perception est intentionnelle : on perçoit toujours quelque chose. L’attention l’est aussi : on fait attention à quelque chose. En quel sens s’agit-il de deux actes différents ? Là-dessus le sens commun tranche contre Wundt et tous les psychologues : je ne fais pas attention à mes perceptions ; je fais attention à ce que je perçois. Ou plutôt, ce à quoi je fais attention, c’est l’objet que je perçois : ce que je vois, c’est ce que je regarde ; ce que j’entends, c’est ce que j’écoute. Perception et attention sont indiscernables et, en ce sens, Condillac et Mill ont raison contre Wundt : « the feeling of pain is attending to it, and attending to it is feeling it » : ressentir la douleur est être attentif à celle-ci, et y être attentif est la ressentir[5]. Shand objecte que l’attention est distincte de son objet. Il n’a pas tort ; mais son objet n’est pas un acte de perception mais un objet perçu. L’attention est la perception même et non une réflexion, un redoublement[6]. Qu’est-ce à dire sinon que faire attention est une façon de percevoir ?

Aussi ne faut-il plus parler de l’attention, d’abord parce qu’un verbe toujours préférable à un substantif pour un acte psychique, [ensuite] parce qu’elle n’est pas numériquement différente de la perception. Il faut dire : « percevoir attentivement ». Dès lors la phénoménologie de l’attention a son programme tout tracé : il faut chercher quels aspects prennent les objets perçus quand la perception est attentive et, parallèlement, quelles impressions sont vécues par le sujet dans l’acte même de l’attention.

Avant d’entreprendre cette élucidation des deux faces de l’attention – face acte et face objet – avec tout ce que cette dissociation a d’artificiel, il faut préciser le domaine de la perception. Il faudra prendre cette notion au sens large et, en somme, cartésien du terme : est perçu tout ce que je considère devant moi comme un spectacle (nous reprendrons pour finir cette liaison de l’attention et du spectacle) ; la perception sensible n’est qu’une spécification d’une classe d’actes beaucoup plus large que Minkowski propose d’appeler actes de « spection »[7] : « regarder peut évidemment représenter un phénomène d’ordre général dont regarder avec les yeux ne serait qu’une des modalités ». L’image classique de la lumière naturelle (et le siècle des Lumières !) autorise(nt) une sorte de visualisation de l’intelligence qui suppose une réelle homogénéité de la perception intellectuelle et de la perception sensible. Cette homogénéité doit reposer sur le caractère fondamental du « spectacle », qui est à la fois union et distinction de l’en moi et du devant moi. Le voir est donc une classe d’actes extrêmement vaste : l’existence d’une attention intellectuelle et d’une attention perceptive confirme l’extension que nous devons reconnaître au percevoir[8]. Nous sommes alors autorisés à parler d’un champ total de la perception qui sera aussi un champ total de l’attention. On a trop tendance à parler de registres sensoriels hétérogènes entre eux et dans leur liaison avec l’intelligence. Mon attention peut se déplacer de la vue d’une pierre à la considération d’une hypothèse, de [cette chose]-ci à une idée très abstraite. Les phénomènes de distribution d’accent de premier plan et d’arrière-plan, caractéristiques de l’attention, seront donc à considérer dans la totalité du champ de perception. Il faudrait voir dans quelle mesure un sentiment peut être considéré comme présent à la façon d’une perception. Les cartésiens en faisaient volontiers une espèce de perception confuse dont l’objet, disaient-ils, « nous touche en quelque sorte »[9]. Mais cette vision sans recul n’est plus du tout un spectacle : il manque à l’affect l’essence du voir : la présence devant moi. Je ne peux faire attention à une souffrance que par une objectivation assez semblable à celle que le stoïcien demandait au sage, en m’efforçant de considérer la souffrance comme un évènement « étranger » – ou à celle que pratique le médecin qui suit dans sa chair le progrès d’une maladie.

II – Les aspects des objets perçus avec attention

[1. Clarté et distinction]

On s’accorde à trouver deux caractères essentiels au processus de l’attention : un phénomène de sélection (cet objet et non cet autre)[10] et un phénomène de clarté (je perçois mieux). Ces deux caractères sont inséparables : la sélection d’un objet ou d’un aspect ne va pas sans une augmentation de clarté. On peut même dire que ces deux caractères ont le même sens : si l’on note que la clarté de l’objet de l’attention est un phénomène de contraste, on peut tenir ce contraste pour l’essentiel de la sélection. On le verra tout à l’heure, l’inhibition, l’effort ne sont pas inhérents à l’attention, mais seulement le contraste de clarté entre l’objet perçu attentivement et le champ d’inattention.

Le problème de la clarté a fait l’objet de recherches soigneuses depuis James et Wundt jusqu’à Titchener et Dallenbach ; les études gestaltistes lui ont fait faire un progrès considérable dont il n’est pas tenu un compte assez grand dans les traités récents de psychologie. La méthode qui convient à cette étude et qui, on le verra[11], ne convient pas à une étude de l’attention comme acte, est la méthode des coupes instantanées dans la vie mentale : l’attention est caractérisée, à un moment donné, par une distribution spécifique du champ perceptif.

On dit que l’attention augmente la clarté des objets : que signifie ici la « clarté » ? Une chose est certaine : il ne s’agit pas de cette clarté qui est un attribut de l’objet perçu et fait partie de son « sens » : un temps clair, une couleur claire, un son clair. De ce point de vue, l’obscur peut être attentivement perçu comme tel. La clarté de l’attention n’est pas une qualité des choses, au sens de qualité première ou seconde. Et pourtant, en un sens, c’est bien une clarté de l’objet. Il ne faut pas dire que nous prenons une conscience claire d’une perception obscure, sous peine de retomber dans la confusion de l’attention et de la réflexion. Si l’attention est la perception elle-même, et non un redoublement sur la perception, la clarté de l’attention est bien la clarté de l’objet perçu.

Un pas en avant sera fait si l’on remarque que la clarté de l’objet de la perception attentive est un phénomène de contraste entre une figure et un fond. Ici les gestaltistes ont apporté une contribution décisive à la psychologie de l’attention. Husserl dit de même : « Jedes Erfassen ist ein Heraufassen » ; « toute perception est exception », traduit E. Levinas. Déjà Wundt comparait ce phénomène à la structure de l’impression rétinienne : le point du regard (Blickpunkt) se détache sur un champ du regard (Blickfeld). Or ce phénomène de distribution d’accent vaut pour tous les sens, pour l’attention intellectuelle[12] et finalement pour le champ perceptif total.

La métaphore de la distribution d’éclairage peut être remplacée par celle des plans. Il y a une sorte de relief ou de dénivellation caractéristique de l’attention[13]. Mais ce ne sont que des métaphores, qui doivent être prises pour telles : l’obscur qualitatif, l’arrière-plan spatial peuvent être clairement perçus et accentués selon le relief attentionnel.

Dallenbach souligne la différence entre clarté attributive et clarté perceptive. Toutes les métaphores (ce serait un problème de savoir pourquoi telle métaphore est plus adéquate que telle autre) – clarté, vividité, relief, plénitude de l’objet perçu avec attention, obscurcissement, évanouissement, dénivellation du champ d’inattention – ne peuvent que diriger vers l’expérience spécifique et enseigner à « distinguer » le résidu phénoménologique de l’attention de toute autre « signification » de la psychologie.

La psychologie eidétique ne peut aller plus loin. A l’intérieur de ce cadre, la psychologie empirique peut poursuivre des recherches expérimentales du genre suivant : oscillation de l’attention, nombre de plans ou de degrés de l’attention (deux plans en contraste ou dégradé continu ?), altération apparente de l’intensité qualitative par la clarté attentionnelle. Mais ce genre de recherches scientifiques présuppose que nous comprenions avant toute enquête de type inductif la « signification » de la clarté attentionnelle. Cette compréhension n’est pas du type inductif : quelques exemples servent de tremplin à la compréhension de ce que signifie « faire attention ».

2. Le paradoxe de l’attention

Nous sommes en mesure de poser plus nettement ce que j’appellerai le paradoxe de l’attention : quand je fixe un objet, il m’apparaît autrement, plus clairement que quand je le laisse glisser à l’arrière-plan ; or je ne doute pas un instant que le monde n’a pas changé. Et pourtant c’est bien la clarté de l’objet et non de je ne sais quelle conscience redoublant une perception en elle-même inattentive. C’est bien un paradoxe qu’il faut protéger contre deux types de dégradation. [Il y a d’abord] celle dont nous avons fait justice et qu’on peut formuler ainsi : « l’attention est un acte de réflexion sur la perception, c’est lui qui change et la perception qu’il redouble reste intacte ». [Mais] on pourrait dire encore – et c’est la deuxième dégradation du paradoxe de l’attention – : « c’est bien la perception qui change avec l’attention, mais le perçu est un signe variable d’une chose en soi immuable et plus ou moins inconnaissable ». Cette position est également inadmissible : la permanence de l’objet à travers les modifications d’aspect de la perception attentive est elle-même donnée dans la perception ; c’est le même objet qui m’apparaît diversement quand je l’explore et l’inspecte ; d’une façon générale, la chose en soi ne signifie rien d’autre que ce que nous percevons, non pas que la chose soit de la perception, de la conscience, mais elle ne « signifie » pas autre chose que ce que nous percevons.

Le paradoxe est donc bien circonscrit : quand je fais attention, mon paysage change d’aspect, sans changer de sens. Changement d’aspect et identité de sens sont dans le même registre d’être : l’existence comme objet, c’est-à-dire comme perçu. Bradley disait déjà : quand je fais attention à un objet, il est plus net, plus clair, et pourtant l’attention n’altère pas l’existence de l’objet. Si je dis que l’objet est renforcé ou plus intense, je connais un autre objet, je l’ai transformé en le connaissant. Faire attention consiste à « développer l’objet idéalement pour moi tel qu’il est en lui-même et ainsi à le connaître »[14]. L’objet est un tout individuel qui ne perd ni son identité, ni son unité : « l’objet lui-même, quoique développé par le processus ne peut être tenu pour changé »[15].

Ces considérations descriptives sont de la plus haute importance pour les problèmes philosophiques que nous soulèverons tout à l’heure, s’il est vrai que les choses nous apparaissent d’autant mieux comme elles sont que nous sommes plus attentifs et que l’art de bien penser en quoi se rejoignent la logique et la morale[16] consiste à faire attention autant qu’il se peut, comme on l’a dit depuis saint Thomas jusqu’à nos jours, en passant par les cartésiens et Berkeley.

Qu’est-ce qu’un changement d’aspect – clarté, vivacité – qui ne soit pas un changement de sens ? On peut présenter la difficulté autrement : l’attention est une espèce d’action ; elle « accentue », elle « fait ressortir », en un sens elle « choisit »[17] : elle fait apparaître quelque chose de l’objet. Mais – et c’est ce paradoxe qui constitue l’attention – l’attention fait apparaître quelque chose qui en un autre sens était là. Ce contrepoint que je découvre, que j’entends soudain dans l’accompagnement de cette symphonie, c’est la même symphonie. On peut dire qu’il était dans le fond et qu’il passe au premier plan de la perception ; sans doute, mais il n’était pas seulement à l’arrière-plan, je ne l’entendais pas du tout comme contrepoint (cf. également l’image d’Épinal et les figures ambiguës). Le passage de l’arrière-plan au premier plan, de l’obscur au clair, implique l’appréhension d’un aspect nouveau qui n’était pas perçu comme aspect. Que signifie donc qu’il était là ? Est-ce une rupture entre l’existence et le perçu – rupture qui ruine toute notre théorie de la perception ? Les mêmes remarques pourraient être faites si l’on envisageait l’idée de « développement » de Bradley, ou la « concentration » et la « diffusion » par lesquelles nous détaillons ou embrassons l’objet : l’aspect de l’objet change sans que le sens de l’objet soit altéré, sans que son existence, sans que sa réalité comme perçu soit changée. Or – et ceci aussi est important – il ne faut pas chercher une explication de cette préexistence de l’aspect de l’objet dans quelque concept logique emprunté à une table de catégories : possibilité, virtualité. C’est l’attention seule qui donne un sens à cette préexistence : elle est l’expérience privilégiée de l’attention ; la perceptibilité de l’objet en tant qu’il déborde ma perception claire ne signifie rien en elle-même ; cette notion signifie quelque chose à la seule condition que je désigne par elle le rapport du champ d’inattention au champ d’attention. Il n’y a pas d’exploration du champ d’inattention comme tel ; le propre de l’arrière-plan est d’être « perçu avec » (mitgeschaut) comme arrière-plan de l’aspect inspecté.

M. Sartre, reprenant des vues de Husserl, évoque ce caractère spécifique de l’attention dans une étude sur l’image[18] issue de la même méthode que cette communication : la différence de l’image et de la perception, telle qu’elle est éprouvée, repose surtout en ceci que l’étoffe de l’image est le tout de l’image, tandis que la perception nous donne l’existant comme débordant la perception même ; l’objet est inépuisable, il peut être indéfiniment tourné selon des perspectives en nombre indéfini. La totalité de l’existence est donnée « en sourdine » avec l’objet particulièrement perçu. Ce qui me paraît important, c’est de rapporter ce caractère débordant de l’objet à l’expérience de l’attention : l’objet déborde la perception parce que la perception attentive prélève le perçu dans le champ total. Prélèvement par l’attention, débordement par l’objet sont une seule et même chose. Loin que cette notion d’objet débordant, de perceptibilité nous renvoie à quelque inconnaissable, elle fait partie de la structure de la perception actuelle. On reprendra tout à l’heure d’un point de vue plus métaphysique cette notion de la perceptibilité. Je ne veux pas dire que tout ce que nous entendons par la substance de l’objet soit épuisé par « l’existence en sourdine »[19] dans le champ d’inattention. En effet, le champ d’inattention nous est donné d’un seul coup avec l’aspect perçu (mitgeschaut) ou plutôt avec chacune des « esquisses » instantanées de l’objet. Or un objet ne nous est jamais donné d’un seul coup. Comme l’a souligné Husserl, il est de l’essence d’un objet de nous être donné dans une multiplicité « d’esquisses », de « perspectives » (Abschattungen). Un objet spatial ne m’est jamais donné que d’un seul côté à la fois et chaque côté selon une infinité d’angles ; mais chaque côté m’annonce le cube tout entier. Tout objet est donné successivement. « La perception d’un objet est donc un phénomène à une infinité de faces »[20]. Qu’est-ce que cela signifie pour nous ? La nécessité de faire le tour de l’objet, d’attendre, comme dit Bergson, que le sucre fonde. Qu’on le souligne : chaque esquisse n’est pas un signe subjectif d’une chose en soi : « chaque perception singulière de ce courant continu de perception est déjà la perception de la chose »[21]. La chose n’est que l’unité plus ou moins anticipée de ces « esquisses » ; cette chose, ce cube et non pas, bien entendu, le concept, le genre. Cette notion de l’objet perçu comme unité d’une multiplicité peut éclairer le paradoxe de l’attention. Husserl, que je sache, n’a pas rapproché ces deux ordres de considération. Voici comment on peut le faire : Husserl a noté, d’une part, que l’objet est donné dans une succession d’esquisses, d’autre part, que chaque perception donc chaque esquisse à un moment donné a un premier plan et un fond ; ceci constitue l’aspect de l’esquisse attentive. Or, quand je fais attention, je change en quelque sorte l’accent de l’objet, je le tourne pour en voir les côtés ; ou bien je développe le même côté pour en déployer les multiples détails ; ou bien je le saisis globalement au sein d’un ensemble plus large. Par là je change d’esquisse puisque l’attention est dans le temps ; mais ce qui est remarquable, c’est que chaque esquisse, dans le cas de l’attention, est prélevée dans la précédente[22] ; elle est un aspect de la précédente, par changement d’accent, par distribution nouvelle de plans. Ainsi le changement d’aspect de l’objet dans la perception attentive est un cas particulier du dévoilement progressif de l’objet : c’est le dévoilement qui dépend d’un simple changement dans mon attention et non du devenir même des choses. L’identité de l’objet yest donc plus intimement saisie que dans la série des apparitions de l’objet qui ne dépendent pas de moi (le dé qui tourne sur lui-même). Notre exploration du monde – et l’expérience de l’identité qui la traverse – est un mélange étroit de changements d’aspects que je conduis plus ou moins volontairement et d’avatars qui ne dépendent pas de moi.

Mais notre analyse nous a conduit à envisager l’attention comme un acte : les changements des aspects qui apparaissent dans l’attention nous renvoient à un mouvement intérieur par lequel nous faisons tourner l’objet, le détaillons, etc., bref à un changement que nous faisons apparaître. Que signifie le « faire apparaître » ? Dans quelle mesure dépend-il de moi ou, plutôt, que signifie « dépendre de moi » ?

III – L’acte de l’attention

Si l’on veut maintenant serrer de près la nature exacte de l’activité caractéristique de l’attention, on se heurte à de grandes difficultés.

a) D’abord il est de l’essence de tout acte de ne pouvoir être intégralement réfléchi. Un acte n’est jamais devant moi (objet) sous peine de cesser d’être lui-même, de devenir un état. L’essence d’un acte de perception est d’être engagé dans la saisie d’un objet. Je fais attention à ceci. Je suis tout entier à l’objet. Le caractère éminemment prospectif de l’attention est l’obstacle essentiel à une réflexion totale. L’observer, c’est le changer puisque c’est prendre une attitude de réflexion. Introspection, rétrospection et souci de soi-même sont liés. Nous avons vu combien l’attention est exclusive d’un tel souci de soi : s’observer, c’est plus ou moins s’arrêter de vivre. Nous sommes obligés de « surprendre » l’acte à la faveur de ce halo d’activité qui est vécu immédiatement dans le mouvement de l’attention vers son objet ; halo vécu c’est-à-dire nullement représenté, réfléchi. L’inhérence de l’acte au moi n’est vécue qu’au sein même de la saisie active de l’Autre. En ce sens, Malebranche et Berkeley ont raison : il n’y apas d’idée de l’âme mais un sentiment (ce que Alexander appelle « enjoyment »).

b) Outre cette difficulté inhérente à toute introspection, il faut compter avec les difficultés propres à une introspection de la durée. Toute introspection tend à porter sur des coupes instantanées. On est tenté de chercher quelque expérience vécue qui, à un moment donné, correspondrait à la notion d’acte. Cette difficulté pèse sur la psychologie de l’attention plus que sur tout autre problème. C’est parce que l’on n’a pas vu l’aspect temporel de l’attention que les recherches sur l’activité ont été si peu fructueuses en général[23].

1. Attention et préperception

Nous rencontrons d’abord un problème préalable : l’attention est-elle, comme on l’a répété souvent, une préperception, c’est-à-dire une préparation plus ou moins consciente d’elle-même à la perception par le moyen, de schèmes, d’images, de souvenirs, de « formes fortes », comme disent les gestaltistes, qui viendraient se superposer en quelque sorte à la perception pour la débrouiller et la clarifier ? Cette idée est commune à l’ancien associationnisme, au schématisme bergsonien, au schématisme de Revault d’Allones et à la théorie de la forme.

Je pense que ce n’est pas du tout la signification de l’attention. Si cette idée s’est imposée, c’est pour des raisons théoriques d’abord : une psychologie « d’états de conscience » est incapable de comprendre qu’une perception puisse être vécue dans le mode actif sans que cela constitue un autre « état » superposé au premier. D’une façon générale, la notion d’acte n’a pas plus de place en psychologie que celle de rapport intentionnel à un objet : tous les deux sont rabattus sur le plan neutre et fictif de l’ « état de conscience ».

Mais il ya aussi une raison de fait : il est facile de confondre l’attention avec des phénomènes plus complexes comme l’attente ou la recherche, qui sont du type préperception ou anticipation. Un enfant cherche la tête du loup sur l’image d’Epinal : que signifie alors « chercher » ? L’enfant sait ce qu’il cherche : il le signifie, il le pense (au sens où Husserl prend le terme meinen), il ne le voit pas. Quand il a trouvé la tête du loup, il a actualisé, rempli (erfüllt) son intention jusqu’alors vide : l’objet est là vivant en personne. Sans aucun doute : l’idée a aidé à voir. Est-ce là le secret de l’attention : le passage du « seulement pensé » au « réellement possédé », du « visé » au « vu » ? Je pense au contraire que ce qui rend une recherche attentive, ce n’est pas la présence et l’action d’une idée a priori ; c’est [bien plutôt] l’exploration, aussi ingénue que possible, qui est au service de la recherche : on cherche à voir, mais on explore pour voir. Ce ne sont pas la représentation et le désir qui font l’attention, mais la naïveté du regard. Aussi bien l’intention anticipante, constitutive de la recherche, peut-elle être elle-même attentive dans la mesure où elle est maintenue au premier plan de la conscience ; elle ne peut être dite attentive en vertu d’une autre anticipation, sous peine de régression à l’infini. Certes, l’attention est toujours plus ou moins au service d’un désir, d’une intention (au sens courant de projet anticipant), d’une tâche – bref d’un besoin et d’une volition. Mais ni besoin ni volition ne constituent l’attention[24]. Ce qui est attentif dans la recherche, ce n’est pas l’anticipation, c’est le fait de se tourner vers l’arrière-plan pour l’interroger. Le caractère interrogatif de l’attention me paraît essentiel : on ne cherche et on ne trouve que ce qu’on « pense » ; mais on cherche en explorant, en questionnant l’objet. Aussi peut-on à la limite interroger l’arrière-plan sans avoir d’idée a priori[25].

Nous touchons même ici au réquisit de l’action impliquée par l’attention. Dans ce cas limite, l’attention n’est pas compliquée par un schéma anticipatif. Mais ce n’est qu’un cas limite. Husserl soulignait déjà que l’attention consiste uniquement à se tourner ou se détourner, et que l’acte d’extraire l’objet du fond ou de l’y laisser glisser ne consiste qu’en ce « Zuwenden » et « Abwenden ». Bien plus, il n’y a de premier plan et d’arrière-plan qu’en tant que je me tourne ou me détourne. C’est cet acte qui constitue la distribution spécifique du champ de l’attention. La face acte et la face objet n’ont pas de signification propre et se constituent unitairement dans le vécu intentionnel.

Cette idée de Husserl est très compatible avec l’opposition que je souligne entre interrogation et anticipation. Qu’elle soit un moyen au service d’une anticipation volitive ou instinctive, cela n’est pas douteux ; mais elle n’est qu’accidentellement l’objet du désir ou du vouloir (ex : je veux faire attention, résister au sommeil au concert) ou leur effet. Il ya opposition fondamentale entre deux attitudes, l’une qui consiste à infléchir la perception dans le sens de quelque anticipation, l’autre à chercher une innocence de l’œil et des sens, une ouverture d’esprit, un accueil à l’autre en tant qu’autre. Par ce respect de l’objet nous nous mettons au compte de l’objet, beaucoup plus que nous n’inscrivons l’objet au compte de notre passé. Le vrai nom de l’attention n’est pas anticipation mais étonnement. Cette opposition reste inaperçue au niveau de la perception sensible parce que nos sens sont rarement désintéressés. Elle est capitale au niveau de la pensée en quête de vérité : si l’attention était anticipation, comment opposer l’attention à la précipitation et à la prévention ? Descartes nous rappelle que l’erreur est d’abord mémoire, souvenir d’intuition et non présence immédiate de l’objet ; Malebranche et Berkeley soulignent que les idées préconçues ne brouillent la vue de la vérité qu’à la mesure de notre inattention. Pour eux, l’attention est bien l’innocence de l’esprit. Peut-être qu’il n’y a jamais eu un acte d’attention, au sens où Kant disait qu’il n’y a jamais eu un acte de bonne volonté. C’est une limite, ou une expérience pure, mais dont nous comprenons le sens[26].

2. L’attention volontaire et passive. Considération de la durée

Nous touchons ici à une distinction classique : celle de l’attention volontaire et de l’attention passive. Ici plus qu’ailleurs il faut nous garder de la tentation naturaliste : il ne faut pas chercher les causes de l’attention volontaire et tenter à tout prix de les réduire à celles de l’attention passive ; tout au moins il ne faut pas commencer par là. Il faut d’abord reconnaître la spécificité de ces deux expériences et chercher ce qu’elles signifient.

Il n’est pas douteux que nous distinguons parfaitement entre l’attention volontaire et l’attention passive. Le langage – qui recèle une véritable sagesse, un véritable tact phénoménologique – exprime parfaitement cette différence de vécu. Dans un cas, je suis absorbé par…, occupé par…; mon attention est captée par… : c’est l’objet qui a une sorte de prise sur moi. Certes, il n’est pas illégitime de considérer le caractère d’appel ou d’attrait des objets comme une projection de nos désirs, et de penser que l’attraction de l’objet n’est que la projection de la pression propre de nos désirs ; une psychologie de la tentation serait ici d’un riche enseignement ; l’attention passive tend à la limite vers la fascination où la captation de l’attention serait totale. Nous reviendrons plus loin sur ces expériences à propos de la liberté. La capacité de s’étonner et d’être maître de son étonnement, de s’occuper en quelque sorte gratuitement de l’objet[27] serait la limite inverse. Nous vivons normalement dans l’intervalle du regard gratuit et de la fascination.

Or, si l’on cherche à pousser plus avant la description de cette expérience, la distinction du volontaire et de l’involontaire n’apparaît que si l’on considère le caractère temporel de l’attention. Une coupe instantanée dans la vie mentale ne permet pas de distinguer le caractère volontaire ou passif de l’attention. L’attention volontaire comme l’attention passive sont également caractérisées par une distribution du champ perceptif à un moment donné en un premier plan et un arrière-plan, une zone claire et une zone obscure. Ce qui est volontaire, c’est l’évolution de la distribution du champ ; le changement d’objet ou le maintien de l’objet : dire que la prédominance dépend de moi signifie que j’ai fait apparaître l’idée, que je la maintiens, que je la ferai disparaître[28]. L’attention volontaire est une maîtrise de la durée, un pouvoir d’orientation dans le temps.

Or cette maîtrise de la durée se présente à première vue comme un affranchissement de la durée. L’ingénuité du regard, la naïveté de la perception ne sont possibles que chez celui qui sait en quelque façon neutraliser son passé. Nous avons repris de Descartes l’opposition de l’intuition et du souvenir d’intuition. On a vu aussi que les philosophies et les psychologies qui cherchent l’attention dans quelque interférence du passé avec le présent manquaient la signification propre de l’attention. Un acte est d’autant plus attentif qu’il est plus tributaire de la régulation de son objet et moins tributaire des traces d’actes anciens.

Cette espèce d’affranchissement de la durée a inspiré des philosophies de l’instant qui érigent en antinomie Acte et Durée. Je ne pense pas qu’il faille chercher nécessairement le secret de l’attention dans une dislocation de la durée en une poussière d’actes instantanés. Un certain affranchissement de la durée implique plutôt une maîtrise de la durée, une capacité de s’orienter, de s’arrêter, de changer d’objet. Aussi bien un pouvoir n’est pensable que dans une succession.

Autrement dit, il ya deux durées : une durée subie et une durée maîtrisée, conduite. Quoi qu’il yait derrière ce pouvoir d’orientation, une psychologie compréhensive ne doit être ni réductrice ni génétiste, elle doit le décrire purement et simplement, car seul il permet de distinguer attention et fascination. Dans la fascination, j’ai perdu mon pouvoir de changer d’objet. La vie mentale est comme figée, congelée ; le temps s’écoule mais comme sur place[29]. Je ne maintiens plus l’objet, je suis absorbé par lui[30].

3. Attention et effort

Un dernier point reste à noter : cette mutabilité de la pensée qui dépend de moi et se combine avec un déroulement involontaire, n’implique pas nécessairement l’effort. S’arrêter ne suppose pas nécessairement une crispation sur l’objet, une lutte contre des forces de distraction. La distribution du champ de perception en un fond d’inattention et un centre d’attention peut ou non se compliquer d’inhibition, et l’évanouissement de l’objet qu’on cesse de considérer n’est pas nécessairement exclusion. L’attention n’est pas une force.

IV – L’attention et les problèmes philosophiques

Il est possible maintenant de situer le problème de l’attention parmi les autres problèmes philosophiques : la philosophie est par rapport à la phénoménologie comme une vue cubiste des choses par rapport à une vue impressionniste. Elle cherche l’ordre des expériences et leur raccord, tandis que la description pure cherche leur distinction et leur spécificité. Cette perspective est nécessairement plus précaire et seulement probable.

Le problème de l’attention nous permet de jeter un coup d’œil sur les deux grands versants de la pensée : la connaissance et l’action, la vérité et la liberté. Mieux, elle permet de saisir leur articulation, leur commun enracinement.

1. Attention et vérité

Descartes, le premier, quoique ses vues prolongent celles de saint Thomas, comme on le verra à propos du problème de la liberté, a souligné qu’une définition de l’évidence contenait une référence à l’attention. Malebranche, avec plus de richesse dans l’analyse, met au centre de la « recherche de la vérité » cette ingénuité interrogative qui est au cœur de l’attention : il compare l’attention à une prière par laquelle nous consultons le Verbe. Berkeley, à sa suite, ne sépare pas la constitution d’une vraie philosophie du thème de l’attention.

D’une façon générale, tous jusqu’à Kant considèrent l’évidence comme une sorte de présence que nous ne construisons pas – quoiqu’une action de notre part la conditionne en quelque façon. La vérité n’apparait qu’aux esprits attentifs.

Cette liaison fondamentale de l’objectivité à une condition subjective, à une action intérieure, mérite qu’on s’y arrête. L’attention nous permet de constituer une sorte de réalisme descriptif basé sur la notion de réceptivité. Plus exactement, par le caractère même de l’attention, par son caractère interrogatif, nous comprenons que la connaissance ne se situe pas dans le registre du faire, du produire. Elle n’est ni action ni passion.

a) Elle n’est pas une passion : pour l’objet, être devant l’esprit, ce n’est pas agir sur l’esprit. C’est un rapport autre, irréductible, ce que Berkeley soulignait ainsi : « les objets sont dans la pensée non par mode ou attribut, mais comme idées »[31]. La relation de causalité n’éclaire donc nullement la relation de connaissance ; c’est une relation spécifique. L’idée n’agit pas, elle est connue.

M. Laird, soulign[e], dans un article de Mind consacré à Berkeley[32], que ce dernier nous rapproche de l’idée de certains modernes, à savoir qu’un acte de l’esprit peut être adynamique : ni actif ni passif. Ou plutôt, parce que connaître n’est pas pâtir, le connaître pourra être vécu dans le mode passif (fascination) ou dans le mode actif (attention volontaire). Il n’y a pas de contradiction à ce qu’un acte soit à la fois réceptif et actif ; ou bien réceptif et passif. La fascination est à la fois réceptivité en tant qu’elle connaît, et passivité en tant que durée subie ; l’attention volontaire est à la fois réceptivité par son adhérence à l’objet et activité par son inhérence au sujet et par sa liberté d’orientation.

b) On comprend dès lors qu’une connaissance puisse être vécue dans le mode actif sans être productrice de son objet, sans altérer son objet du point de vue de la vérité. L’attention signifie un acte très élevé de connaissance et le dénuement le plus complet en face de l’objet. Par l’attention, je me mets activement au compte de l’objet. On voit du même coup que les philosophies de l’attention sont des philosophies de l’immédiat. Il est naturel également que le thème de l’attention disparaisse des philosophies idéalistes, si l’on entend par là un idéal de construction de l’objet. L’attention conditionne une opposition de valeur fondamentale dans l’ordre de la connaissance : non point l’intelligible et le sensible, mais l’immédiat et le construit. Malebranche et Berkeley, opposés sur le plan du premier couple de valeurs de connaissance, sont d’accord pour subordonner le construit à l’immédiat. Leurs philosophies sont deux philosophies du voir et deux philosophies de la perception.

c) Poussant plus avant, nous rejoignons une distinction connue des scolastiques : nous sommes maîtres de la présence d’une idée (exercice) mais non de sa structure,de son sens (spécification). Je puis produire une idée pour moi mais non en soi. Par l’attention elle « se » montre en tant que « je » la fais apparaître. Voilà la réceptivité dans le mode actif. C’est au fond ce que le savant appelle impartialité. Je soutiens, par l’attention, l’autorévélation de l’idée.

Les arborescences de ce problème sont nombreuses :

a) Il y aurait d’abord un accès au problème de l’erreur : la philosophie de Malebranche nous invite à voir dans l’erreur un défaut d’attention à la faveur duquel jouent les automatismes ; un règne de la passivité par démission. Nous reprendrons tout à l’heure cette question d’une action volontaire par défaut.

b) Une philosophie de l’attention aurait pour tâche de dissiper le faux dilemme de Fichte et Lequier : ou l’évidence ou la liberté, et de refuser la liaison de la liberté et du fidéisme.

La liberté réside dans l’attention, dira-t-on plus loin. Etre libre, c’est soutenir la présence des idées mais non leur enchaînement intrinsèque. On peut penser à ce qu’on veut mais on n’en pense pas ce qu’on veut. L’attention nous montre l’articulation du déterminisme intellectuel et de la liberté. Les lettres de Descartes au Père Mesland éclairent ce nexus au niveau de l’évidence la plus pleine. L’évidence entraîne infailliblement l’adhésion de la volonté ; mais, d’autre part, je peux toujours douter de l’évidence en suspendant la présence de l’idée, en regardant autre chose. La liberté des actes du cogito s’adosse à la nécessité de l’enchaînement des cogitata, le système du vrai à l’histoire contingente d’une pensée individuelle. Husserl, plus que tout autre, a montré que la nécessité interne d’une logique est compatible avec la liberté [de la] conscience. En effet, la référence au moi est inscrite dans tout acte « attentionnel ». L’attention est un « rayonnement du Je » (ichstrahl) – quelles que soient en dernière analyse la nature de cette inhérence de l’acte au Je et la nature de la conscience qu’on en prend.

Malheureusement Husserl a sacrifié à la tradition de l’idéalisme en cherchant le sujet de l’attention dans quelque Je transcendantal qu’il oppose au moi empirique. C’est le sujet impersonnel. On peut penser au contraire, que l’attention est l’acte le plus personnel qui soit ; si la vérité n’apparaît qu’aux esprits attentifs, elle n’apparait pas à la pensée en général mais à tel esprit, à tel moment de son histoire. Sa présence est aussi contingente et individuelle que ses implications logiques sont nécessaires et anonymes. Un acte impersonnel est aussi absurde qu’un acte sans intentionnalité. L’impersonnalité ou plutôt l’anonymat est la marque de l’objet logique. Il y a unification du savoir – c’est-à-dire du capital de cogitata de l’humanité – mais non évanouissement des personnes au profit de quelque monstrueuse entité sans visage. Les personnes peuvent communier par visée convergente mais non s’abolir dans l’impersonnel. Seule l’intentionnalité de la connaissance peut nous faire comprendre comment un objet peut être en tiers entre des consciences multiples. Penser la même chose (ce qui n’est d’ailleurs rigoureusement possible que de l’abstrait qui ne se présente point par esquisses successives et spatiales) n’implique aucune identification des sujets [pensants].

La signification philosophique de l’attention nous oriente plutôt vers une autre opposition de valeurs que celle du moi empirique et du Je transcendantal : l’opposition du « on » et de la « personne ». Faire attention, s’arracher au préjugé et à l’idée préconçue, ce n’est point passer du moi au Je (au sens kantien de cette opposition) mais du On au Je personnel. Par exemple, l’impartialité du savant est un acte hautement personnel en même temps qu’elle l’élève au niveau de l’universel[33].

c) Ces remarques sur l’attention et l’objectivité, d’une part, et sur l’attention et le Je, d’autre part, nous permettent de dire un mot de la liaison que Husserl a instituée entre l’existence du non-perçu (la chose en soi) et le champ d’inattention, qu’il appelle conscience potentielle. Nous avons vu que l’attention consiste à prélever un perçu sur un fond qui n’est pas strictement perçu pour lui-même mais « perçu avec » (mitgeschaut) et qu’en retour l’attention comporte l’expérience spécifique du débordement de la connaissance par l’objet. Husserl pense qu’il ya là un accès à la notion de préexistence de la chose en soi. Le non-perçu serait du perceptible et le perceptible le contenu de la conscience inattentive (un rapprochement s’imposerait peut-être ici avec Bradley, pour qui tout objet se détache sur un fond de sentiment ou feeling.)

Il est douteux qu’on puisse suivre Husserl sur ce terrain. S’il est légitime de tenir toute chose en soi non perçue pour perceptible, toute perceptibilité n’est pas en revanche une perception potentielle, un « horizon de perception », comme dit Husserl. Le monde ne m’est pas donné en permanence ni en totalité. Royce et G. Marcel[34] ont raison quand ils rattachent plutôt la signification de l’en soi à la perceptibilité par autrui. La connaissance est une relation à trois et non à deux. L’objet c’est ce dont je parle avec autrui. La certitude qu’autrui perçoit, que l’objet est « regardé par autrui »[35] est une clef plus importante de la notion d’existence en soi. Une philosophie de l’attention ne va pas si loin. Nous ne devons pas être surpris que Husserl se soit orienté de ce côté : son impersonnalisme lui interdisait de chercher ailleurs que dans une conscience potentielle la signification de « l’en soi ». La pluralité des sujets personnels est le véritable accès à la compréhension de l’existence en soi de l’univers. Mais comme c’est une philosophie de l’attention qui peut nous rendre le personnalisme, c’est encore elle qui nous oriente indirectement vers une philosophie de l’existence.

2. L’attention et la liberté

L’attention n’est pas seulement l’attitude qui nous rend perméables au vrai, disponibles pour l’objet, c’est encore elle qui nous rend maîtres de nos actions. Nous semblons tourner une page, passer du problème de la connaissance à celui de l’action : c’est au contraire l’articulation vitale des deux problèmes qu’il faudrait cerner ; c’est la solidarité même des problèmes de la vérité et de la décision libre qu’il faudrait mettre en relief.

Le problème de la liberté peut être abordé du point de vue purement descriptif comme une recherche de signification : que signifie l’expérience spécifique de l’empire que nous exerçons sur tels de nos actes ? Ici il faut résister à la tentation des controverses autour du déterminisme. Celui-ci relève d’un autre point de vue :l’explication naturaliste.

J’ai l’expérience concrète de la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, et aussi d’une zone intermédiaire où s’exerce pourtant ma responsabilité[36]. Il ya un empire de la volonté qui va en se dégradant jusqu’à ce vaste monde qui ne dépend pas de moi. Il faudrait pouvoir classer tous les actes de ce point de vue : ainsi un automatisme moteur dépend faiblement de moi ; un souhait dépend de moi dans son expression mais non dans sa réalisation ; certaines décisions dépendent de moi tant au point de vue de leur production que de leur exécution, etc. Or non seulement cette expérience concrète a des degrés, mais elle n’est jamais séparée d’une autre expérience également très concrète avec laquelle elle est comme en tension : je suis dans le monde, je n’en suis qu’une pièce, il me soutient, il m’englobe, il m’entretient, il m’absorbera. Ces deux expériences : que je peux quelque chose dans le monde et sur le monde, et que, dans son ensemble, il ne dépend pas de moi, s’ajustent dans chaque cas concret sans que ces deux situations puissent être vraiment pensées séparément, ni juxtaposées, ni raccordées logiquement selon un rapport pensable, ni détruites l’une par l’autre. Je ne suis pas tout à fait une partie du monde puisque je pense ce monde et que je le transforme ; mon action ne peut être vraiment pensée comme un événement du monde que je regarderais du dehors. En revanche, je ne suis pas tout à fait un maître puisque je n’agis que selon certaines lignes de forces, certaines permissions de ce monde. Ces deux situations ne peuvent donc [être vécues que] dans leur tension même ; nous n’avons jamais la possibilité de les mettre devant nous pour les voir. Elles adhèrent trop à ce que nous sommes pour que nous prenions ce recul caractéristique de toute connaissance.

Dès que nous les détachons de nous, nous parlons d’autre chose : cet éternuement ne sera plus mon éternuement, avec toute l’ambigüité que recèle le « mon », mais un événement à expliquer. Ce corps ne sera plus mon corps vécu mais un objet parmi les objets, le corps du biologiste. Cette objectivation est la condition du problème du déterminisme et de la constitution d’une cosmologie ; mon empire ysera tantôt nié, tantôt affirmé comme une réalité objective, une force hypothétique, hyperorganique qui sera à juste titre la risée des biologistes. Le conflit du déterminisme et de la liberté est né. Ces deux concepts ne recouvrent donc pas exactement cette double expérience paradoxale et corrélative. Il faut même se garder, dans le problème de la volonté, d’introduire ces concepts équarris : ils se réfèrent au point de vue de la causalité, qui est un bon instrument d’exploration et de coordination à l’intérieur de systèmes clos d’objets que nous pouvons regarder du dehors, mais qui fausse tout dès qu’on le retourne contre le vécu, contre ces expériences fondamentales et concrètes du moi qui ne sont jamais devant moi comme spectacle. Je ne prendrai désormais l’expression « liberté » qu’au sens purement descriptif d’ « empire » et sans rompre sa solidarité avec l’expérience « d’être dans le monde ».

Cette réserve étant faite, nous allons voir dans quelle mesure ce que nous savons de l’attention peut éclairer la description de la décision ou, plus précisément, dans quelle mesure l’empire que nous éprouvons dans la décision se ramène à la maîtrise de l’attention.

Il est clair que la décision est le terme d’un processus de maturation appelé couramment délibération. Je vais essayer de justifier la thèse suivante, dont M. Laporte a montré la permanence de saint Thomas à Descartes, Malebranche et Leibniz[37] : ce qui rend la délibération et la décision volontaires, c’est le jeu permanent de l’attention. Cette thèse nous permet de dissiper un faux dilemme : la décision suit-elle le jugement ou est-elle issue d’un coup de force qui s’inscrirait entre le dernier jugement pratique et la décision ? Il semble que nous ayons là deux positions limites : Leibniz et James, le principe du meilleur et le fiat.

Or les [quatre] premiers philosophes cités (et Laporte croit que Leibniz psychologue ne rompt pas tant la tradition qu’on le prétend) [disent :] on ne peut rien vouloir qu’on ne l’ait non seulement connu[38] mais jugé bon ; la volonté suit le bien apparent, c’est-à-dire le parti qui, tout pesé, est jugé préférable. Sur ce point, il n’y a pas d’équivoque possible. Comment [cependant] concilier ce principe avec l’affirmation thomiste que la volonté est indéterminée à 1’égard de tout bien particulier et avec l’affirmation cartésienne, qui lui est au fond réductible, que la liberté d’indifférence reste entière dans tous les cas où l’entendement n’est pas en face d’une évidence et que même en face de l’évidence, une certaine liberté demeure (lettres au Père Petau et au Père Mesland) ?

Il n’y a pourtant point contradiction ; car la volonté n’insère pas son acte comme un coin entre le jugement et la décision, elle est à la racine du jugement lui-même. L’homme n’est maître de sa décision que s’il est maître de son jugement : l’empire sur [notre] décision, s’il existe, est l’empire sur notre jugement. Comment cela ? C’est ici que tout semble s’éclairer par l’attention.

Si l’on suit les classiques, la volonté intervient de trois façons et, chaque fois, elle n’est autre que l’attention.

a) Le fait même de délibérer est volontaire : délibérer plutôt que se laisser aller à une impulsion, appliquer son entendement [à penser], voilà le premier rôle de la volonté. N’est-ce point l’usage de l’attention aux idées, par laquelle nous nous rendons accessibles à des motifs plus ou moins raisonnables ? C’est l’exercice même de 1’entendement, que nous appliquons à la situation, qui est volontaire. Ce que les scolastiques appelaient liberté d’exercice, c’est l’attention.

b) La délibération est un va-et-vient d’idées, de sentiments, etc. Elle n’est pas nécessairement volontaire c’est-à-dire conduite par moi souverainement. Elle l’est même rarement. L’est-elle, notre pouvoir de diriger le débat manifeste cette étonnante orientation de l’attention parmi les objets abstraits ou concrets. La présence des idées dépend de nous ou bien nous sommes un automate. L’évidence elle-même, ne l’oublions pas, n’apparaît qu’aux esprits attentifs. Son sens ne dépend pas de moi – mais sa présence. L’attention consiste à tourner toutes les faces d’un objet mental. Ce que les scolastiques appelaient liberté d’indifférence, c’est encore l’attention – l’attention comme pouvoir de conduire la durée, de considérer ceci ou cela. Que maintenant l’on admette que la décision est emportée par le dernier jugement pratique selon le principe du meilleur apparent, le jugement lui-même aura été volontaire dans son élaboration.

c) Ce n’est pas tout : non seulement le fait de délibérer et le contenu de la délibération dépendent parfois de nous, mais le jugement final, [celui] qui emporte la décision est volontaire en un troisième sens. La délibération peut aboutir à plusieurs jugements problématiques incommensurables, c’est-à-dire soutenus par des goûts, valeurs, motifs sans commune mesure et sans priorité spontanée l’un sur l’autre. C’est même cette incommensurabilité qui marque normalement la place d’un choix volontaire. Vous allez dire : voilà le fiat de James et Leibniz a tort : le principe du meilleur est sacrifié. Dilemme factice. Saint Thomas, Descartes et Malebranche ont tous affirmé que nous nous décidons selon le dernier jugement pratique, comme tous ont affirmé l’existence d’une liberté d’indifférence à ce moment et même d’une sorte de coup de force digne de James. C’est le cas chez saint Thomas, [qui] explique que le coup de force consiste précisément à faire que, dans l’oscillation des jugements qui se nouent et se dénouent, un certain jugement soit le dernier. « Faire qu’un certain consentement soit le dernier, c’est tout l’acte de l’élection »[39]. Il reste bien vrai que la décision est emportée par le dernier jugement pratique mais il est dernier par la volonté. [Or] cet arrêt est-il autre chose qu’un arrêt de l’attention qui s’applique sur une pensée ? Tout à l’heure c’était la mobilité de l’attention qui entretenait la délibération, maintenant c’est son arrêt qui y met un point final. La délibération, c’est l’attention dans son mouvement ; ce qu’on appelle choix, c’est l’attention en tant qu’elle s’arrête.

Quelques lignes de Descartes et de Malebranche suffiront à souligner la continuité de la doctrine depuis saint Thomas. Nous ne manquons jamais, écrit Descartes, de choisir le parti que nous jugeons le meilleur hic et nunc, « mais pour ce que la nature de l’âme est de n’être qu’un moment attentive à la même chose, sitôt que notre attention se détourne des raisons qui nous font connaître que cette chose nous est propre, et que nous retenons seulement en notre mémoire qu’elle nous a paru désirable, nous pouvons représenter à notre esprit quelque autre raison qui nous en fasse douter, et ainsi suspendre notre jugement et même aussi peut-être en former un contraire »[40]. Ainsi pouvons-nous échapper à l’évidence elle-même en cessant de faire attention aux raisons qui la constituent. Nos actes dépendent de nos jugements mais nos jugements dépendent de notre attention. Maîtres de notre jugement parce que maîtres de notre attention : c’est tout le sens du cartésianisme. L’idée claire n’est présente qu’à l’esprit attentif. Pascal ne veut pas dire autre chose dans le fragment 99 des Pensées[41].

C’est Malebranche qui a écrit sur ce point la page la plus lumineuse[42] : nous ne pouvons rien aimer qui ne soit ou ne paraisse un bien, dit-il, mais l’entendement reçoit de la volonté sa direction, en l’appliquant à quelques objets plutôt qu’à d’autres. Toute l’action de la volonté est d’agir dans l’entendement, de « désirer qu’il représente quelque chose de nouveau » ; elle-même ne peut rien vouloir sans [connaissance] ; mais elle commande à l’entendement de lui représenter quelque objet. S’il ya évidence, la volonté est obligée de se « reposer » parce que l’entendement ne peut plus rien considérer de nouveau, ayant épuisé toutes les faces de l’objet ; en l’absence de l’évidence, le consentement peut être refusé parce que la volonté a du mouvement pour aller plus loin[43] et peut encore commander à l’entendement de s’appliquer à quelque chose de nouveau.

Tout ceci est évidemment très schématique ; néanmoins ces analyses à grands traits orientent toute la recherche dans le même sens : notre empire réside dans la conduite même de la durée mentale, dans les mutations de la pensée. Ce qui confirme qu’il peut yavoir dans ce sens une philosophie féconde, c’est l’étonnante convergence de la philosophie classique, de la théorie du fiat de James, et des travaux de psychologie expérimentale de Ach et de Michotte. Cette convergence repose selon nous sur le fond commun éminemment descriptif de ces diverses lignes de pensée et de leur fidélité à une saine phénoménologie. Mais ceci mériterait d’être développé. Le texte suivant souligne à lui seul l’intérêt de la comparaison : « en résumé, qu’il s’agisse de triompher d’impulsions ou d’inhibitions, que l’on soit sain ou malade d’esprit, tout l’effort moral revient exclusivement à soutenir des représentations, à penser […]. La seule résistance que puisse éprouver la volonté, c’est la résistance que ces idées opposent à l’attention. L’attention que nous fixons sur elles est l’acte volontaire, le seul acte de volonté intérieure que nous accomplissions jamais »[44]. La différence entre James et les classiques est la suivante : il limite le rôle de l’attention, d’une part à un type de volition, d’autre part au moment ultime de la décision. En ce qui concerne ce dernier point, saint Thomas avait, comme on l’a vu plus haut, considéré l’arrêt de l’attention comme une espèce de coup d’Etat, mais il considérait que l’attention assurait l’unité du phénomène volontaire ou plutôt sa continuité temporelle. Quant à la première limitation du fiat par James, elle s’explique par le fait que James mêle effort et attention ; par là, James manque 1’homogénéité réelle de tous les types de décision (il en distingue quatre ou cinq, des plus rationnelles aux plus aveugles).

Il serait intéressant de reprendre les analyses de Michotte[45], qui a parfaitement souligné, sur la base d’un matériel expérimental considérable, que le choix est une espèce d’arrêt de l’attention. Les psychologues ne disent-ils pas que l’attention est une espèce de choix ? L’inverse est plus vrai car le choix est un phénomène complexe. L’essence du choix, selon Michotte, n’est pas un effort ; c’est un « geste mental » par lequel on désigne une alternative. Ce « désigner », pris à l’état pur, ne diffère pas essentiellement de ce regard par lequel le champ de la perception s’organise et se distribue. Par l’attention, quelque chose émerge et le reste s’évanouit. Par le choix également, l’attention se fixe sur une possibilité d’action comme le regard sur un objet. Accueil, laisser-passer, consentement, attention sont la même chose. En face d’une tentation à l’état germinal, nous sentons combien le regard est plus primitif et même plus efficace qu’un effort, qu’un raidissement, qu’une inhibition. Vivification de telle idée, évanouissement de telle autre, voilà l’essence commune de l’attention et du choix. Aucun philosophe n’a mieux que G. Marcel vu la parenté du choix et du regard, et disjoint l’effort et le choix : luiaussi refuse de considérer la volonté comme une force. Vouloir, dit-il, c’est refuser ou cesser de discuter ; l’évanouissement des « mais » constitue le choix : « je les connais à la rigueur mais comme supprimés […] ; il n’ya donc volonté que s’il ya détachement réel, c’est-à-dire non reconnu comme tel »[46] – je dirais : si ces « mais » tombent dans le champ d’inattention.

Sur ce problème central de l’attention et de la décision se greffent de nombreux problèmes dont on ne peut ici que souligner la filiation et les arborescences.

a) Notre empire a des degrés. Il ya à ce propos chez saint Thomas et chez les cartésiens des notions qui demanderaient un examen sérieux, en vue de discerner ce qu’elles recèlent de véritablement vécu : ils parlent de la « capacité » de l’esprit, de sa « limitation » et de son « partage ». Les passions captent plus ou moins de cette « capacité que nous avons de penser » et nous laissent plus ou moins de capacité de penser à autre chose, c’est-à-dire de liberté. Saint Thomas esquisse une sorte de loi de compensation entre l’inclination captée par les passions et l’inclination de reste pour le bien, annonçant l’étrange loi de constance de quantité de mouvement de l’âme chez Malebranche : « si quelque chose entraîne de son côté toute l’intention, ou une grande partie, il ne se peut pas qu’il reste une grande attention ». Cette sorte de distraction de l’attention, de captation du regard, c’est ce que les modernes appellent loi d’intérêt. Commentant saint Thomas, Laporte note : « c’est, pour la passion ou l’habitude, une seule opération de nous distraire du bien ou de nous incliner au mal, et […] cette opération revient toujours au même point : diriger l’attention »[47]. Ne serait-ce pas la clef du fameux « incliner sans nécessiter », qui ne serait point une distinction logique mais phénoménologique ? En effet, tout dépend si cette absorption est totale ou si nous avons une capacité d’attention de reste. La volonté n’est vaincue que si la raison, c’est-à-dire l’attention, est absorbée : « ou bien donc la passion occupe seule notre âme, ou bien, s’il ya au dehors d’elle une volonté, cette volonté ne lui obéit pas nécessairement ». Cette volonté de reste, c’est le pouvoir de penser à autre chose : « divertando ad alias cogitationes ». Cette analyse est beaucoup plus concrète qu’il ne paraît au premier abord : la fascination est précisément de l’attention totalement captée, de la « nécessité ». La passion nous laisse responsable précisément dans la mesure où elle n’est pas fascination, vertige mental. Distinguer entre « incliner » et « nécessiter », c’est tout simplement refuser l’alibi romantique de la fatalité de la passion. Dans cette question, ce qui reste vraiment obscur, ce n’est pas l’idée d’une liberté à la fois totale et pourtant plus ou moins grande, c’est l’idée d’une capacité totale de l’esprit sur laquelle nous n’avons pas de prise de caractère concret et de son inégalité suivant les esprits.

b) Sur cette difficulté se greffe une autre : cette capacité de détourner notre attention, cette capacité de penser à autre chose nous apparaît comme un pouvoir qui peut rester inemployé. Nous touchons là à des expériences très délicates où l’artificiel est difficile à séparer du vécu. Cette analyse a été de tout temps recouverte par des discussions logiques portant sur les idées de pouvoir, de capacité, de puissance. Et pourtant il ya là quelque chose de réel : le remords comprend l’expérience spécifique du pouvoir inemployé, du devoir avec pouvoir, le sentiment d’avoir pu être autre[48]. Il n’ya certainement pas là simplement une illusion rétrospective ; nous distinguons parfaitement deux cas d’inattention, de manque d’attention : dans l’un, notre attention est captée, je ne fais pas attention à tel ou tel objet parce que je ne peux pas faire attention à beaucoup d’objets à la fois ; l’attention implique l’inattention ; dans [l’autre], je pouvais faire attention ; l’inattention n’est pas simple défaut d’attention mais absence d’usage. En ce sens, Malebranche dit que le péché est distraction. Les moralistes nous invitent, comme Descartes, à faire usage de notre liberté « autant qu’il se peut ». L’existence de fautes par omission nous autorise à considérer parfois l’absence d’attention comme un phénomène volontaire, volontaire par défaut d’usage de la volonté. Ceci conduirait à des problèmes essentiels. En particulier l’erreur n’est volontaire que par défaut d’attention. C’est plutôt par démission que par acte positif que nous sommes responsables de mal penser. Si un acte ne pouvait pas être volontaire par défaut, c’est-à-dire par non usage, la paresse, la précipitation, l’impatience seraient-elles coupables ?

Il est certain que l’idée d’un pouvoir inemployé est une idée difficile : la seule question est de savoir si elle repose sur une expérience spécifique. Elle est en tout cas un élément important de l’expérience de la liberté.

* * *

Nous avons ainsi pris une vue cavalière de quelques grands problèmes métaphysiques abordés du point de vue de l’attention et dessiné par là même les grands traits d’une philosophie de l’attention.

Je ne veux pas laisser croire que l’attention soit pour moi le dernier mot de notre vie intérieure : je pense au contraire qu’il ya une dialectique ascendante – au sens où Platon l’entendait – qui n’est pas achevée par l’attention : l’attention nous élève au degré de la pensée raisonnante mais il y aun autre degré que toute la philosophie d’un Gabriel Marcel, par exemple, a eu pour mérite de pressentir et de sonder. Si la philosophie, même lorsqu’elle met l’accent sur le rôle de l’attention, est sans cesse hantée par le mythe d’un sujet impersonnel, c’est que l’attention représente dans la vie [intérieure] un stade où la pensée n’est pas totalement [adéquate] à l’ontologie. « L’illusion spectaculaire » naît à ce niveau. Comme il a été dit plus haut, faire attention et voir sont corrélatifs ; l’attention suppose la distinction du « en moi » et du « devant moi ». Tout naturellement, la personne se tient pour ce spectateur impartial qui voit défiler devant lui les grands problèmes métaphysiques et prend « l’attitude de quelqu’un qui n’y est pas impliqué mais se juge tenu d’en dresser un procès-verbal aussi exact que possible (et ceci est par définition l’attitude du savant). » En réalité, « il ya une profonde illusion à m’imaginer que je puis encore conserver cette attitude ; c’est un véritable paralogisme de penser que je peux poursuivre cette quête comme si je n’étais pas moi-même en jeu. »[49] L’attention, dit G. Marcel, reste au niveau du problématisable et ne s’élève pas à celui du mystère ; avec le problématisable, les critères de validité sont indépendants du X qui les reconnaît, et de son degré de pureté ou de recueillement ; dans le mystère, je suis « impliqué », au sens où l’on est « impliqué dans une affaire ». Là, il vaut mieux parler de recueillement ou, mieux, de disponibilité : « le recueillement est sans doute ce qu’il y a de moins spectaculaire dans l’âme ; il ne consiste pas à regarder quelque chose, il est une reprise, une réfection intérieure ». Au sommet de cette dialectique ascendante où l’âme participe à l’être plutôt qu’elle ne le regarde, s’estompe la distinction de « l’en moi » et du « devant moi » : « quand je dis qu’un être m’est donné comme présence ou comme être (cela revient au même car il n’est pas un être pour moi s’il n’est une présence), cela signifie que je ne peux pas le traiter comme s’il était simplement posé devant moi ; entre lui et moi se noue une relation qui, en un certain sens, déborde la conscience que je suis susceptible d’en prendre ; il n’est plus seulement devant moi, il est aussi en moi ; ou plus exactement ces catégories sont surmontées, elles n’ont plus de sens. Le mot “influx” traduit, bien que d’une façon beaucoup trop spatiale, trop physique, l’espèce d’apport intérieur, d’apport par le dedans qui se réalise dès le moment où la présence est effective ».

Et G. Marcel nous élève à un plan où la présence n’est plus présence « devant moi » : « grande à coup sûr, presque invincible sera la tentation de penser que cette présence effective ne peut être qu’une présence d’objet ; mais, par là, nous retombons en deçà du mystère, au plan du problématique, et alors retentit cette protestation de la fidélité absolue : “même quand je ne puis te toucher ni te voir, je le sens, tu es avec moi ; ce serait te renier que de n’en être pas assuré”. “Avec moi” : notons ici la valeur métaphysique de ce mot : “avec”, qui a été si rarement reconnue par les philosophes et qui ne correspond ni à une relation d’inhérence ou d’immanence, ni à une relation d’extériorité […]. Il faut remarquer tout de suite que la distinction entre présence et non présence ne se ramène en aucune façon à l’opposition entre le fait d’être attentif et celui d’être distrait. L’auditeur le plus attentif, le plus consciencieux peut me donner l’impression d’être indisponible ; il ne m’apporte rien, il ne peut pas me faire réellement place en lui-même, quels que soient les services matériels dont peut-être il me comblera. En réalité, il y a une façon d’écouter qui est une façon de donner ; il ya une autre faon d’écouter qui est une façon de refuser, de se refuser »[50].

La possibilité de cet au-delà de l’attention, la signification de cette dialectique ascendante sont peut-être le tout de la métaphysique : il est certain que le problème de la vérité et la signification de la liberté ysont également transmués ; mais ceci serait une autre histoire.

Paul Ricœur

Notes :

[1] Conférence prononcée à Rennes le 2 mars 1939 à l’invitation du Cercle Philosophique de l’Ouest. E. Leroux, secrétaire de rédaction du Bulletin où fut publiée cette conférence, écrit sur la page de garde du n° 15, daté de janvier-mars 1940 : « La communication publiée dans le présent bulletin dépasse de beaucoup les dimensions habituelles. Monsieur Ricoeur, en reprenant la rédaction de son exposé, s’était laissé entrainer à lui donner tout ce développement. Il nous avait laissé son manuscrit avant de partir aux armées et maintenant le voilà prisonnier en Allemagne. Dans ces conditions, j’ai cru que nous n’avions rien de mieux à faire que de publier le texte intégral, mesure tout à fait exceptionnelle mais que je suis heureux de prendre en faveur de notre jeune collègue en captivité ». (NdE)

[2] « An Analysis of Attention », Mind, 3 (12), 1894, p. 449-474.

[3] W. Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie, Leipzig, Engelmann, 1874, vol. 2, Introduction.

[4] Ibid.

[5] J. S. Mill, référence indéterminée (NdE).

[6] H. Piéron commet la même erreur lorsqu’il objecte à l’idée d’attensité [c’est-à-dire d’accaparement de l’attention] de Dallenbach : « la notion d’une attensité particulière des impressions sur lesquelles l’attention se porte concerne surtout la conscience que l’on prend de l’orientation attentive et ne peut caractériser de façon générale cette orientation » [« L’attention », Journal de Psychologie, XXVIII, 1931].

[7] Eugène Minkowski, Vers une cosmologie, Paris, Aubier, 1936.

[8] Les phénoménologues ont favorisé ce rapprochement de l’intelligence et de la perception sur la base de la « spection », en montrant dans le jugement un noyau perceptif intellectuel, l’appréhension d’un état de chose (lekton, dictum, Sachverhalt) à partir et après analyse duquel devient possible la synthèse du jugement. Russel, de son côté, nous invite à considérer l’appréhension des rapports comme une espèce de perception, d’intuition.

[9] Malebranche, La recherche de la vérité, vraisemblablement I, XVIII ; mais nous n’avons pas retrouvé la citation exacte. (NdE)

[10] H. Piéron, op. cit. : « l’attention est choix ».

[11] Disons seulement ici pour ne pas rompre l’analyse commencée que l’attention ne nous apparaîtra comme un acte qui dépend de moi que replacée dans la durée. Sa mobilité en quoi réside notre pouvoir n’a de sens que dans la succession tandis que la distribution du champ de perception a tout son sens à un moment donné.

[12] Malebranche, La recherche de la vérité, III I, IV : « l’attention de l’esprit est aux objets de l’esprit ce que le regard fixe de nos yeux est aux objets de nos yeux. »

[13] Ibid. : « la grande attention de l’esprit approche pour ainsi dire les idées des objets auxquels on s’applique ». Le plaisir nous occupe parce qu’il nous touche.

[14] F.H. Bradley, « On active attention », Mind 11(41), 1902, p. 1-30.

[15] Ibid.

[16] Pascal : « Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale » (Pensées, frag. 347 dans l’éd. Brunschvicg).

[17] Quoique le choix suppose une autre situation qu’un simple champ de perception – au sens dit plus haut – à « regarder ». Le choix au sens propre se réfère non à une zone d’ « objets » mais de « projets ».

[18] J.P. Sartre, « Structure intentionnelle de l’image », Revue de Métaphysique et de Morale, 1938/4, p. 543-609.

[19] Ibid.

[20] Ibid., p. 549

[21] Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie I, § 41-43 ; nous n’avons pas retrouvé la citation exacte. (NdE)

[22] Ici Ricoeur avait ajouté entre parenthèses, en renvoyant aux différents cas de figure envisagés dans la phrase précédente : « lorsque je n’ai fait que changer d’accent ». (NdE)

[23] Cf. plus loin, § 3.

[24] F.H. Bradley, op. cit.

[25] Cf. l’expérience « pour voir » de Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, § 5.

[26] En ce sens, Husserl a raison de dire que l’exemple réel n’est pas requis pour la psychologie eidétique.

[27] Nous dirons pour finir combien cette attitude spectaculaire et libre est elle-même inférieure en dignité métaphysique à un engagement effectif.

[28] Cf. chez James le rôle de cette idée : maintenir une idée devant l’esprit.

[29] Cf. « Le Cygne » de Mallarmé : « le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui ».

[30] Cf. également les métaphores de la glu de l’oiseleur, des rets du chasseur, etc.

[31] Berkeley, Principes de la connaissance humaine, Ière partie, § 1-33. Nous n’avons pas retrouvé la phrase exacte citée par P. Ricoeur. (NdE)

[32] « Berkeley’s realism », Mind 25 (99), 1916, p. 308-328.

[33] D’ailleurs l’attention n’épuise nullement, à son tour, la notion de personne (cf. plus loin : Conclusion).

[34] Journal métaphysique, Paris, Gallimard, 1927, p. 316.

[35] Je ne cesse de m’étonner qu’un enfant de moins de 2 ans comprenne parfaitement : 1) qu’un acte de perception peut être émis par autrui ; 2) qu’un objet puisse être objet pour un autre que lui, pour un autre sujet ; 3) qu’il puisse être lui-même objet de perception pour lui.

[36] Cf. G. Marcel, Etre et avoir (Journal métaphysique (1928-1933)), sur la fidélité.

[37] Cf. « Le libre arbitre et l’attention chez saint Thomas », Revue de Métaphysique et de Morale, 1931/1 ; « La liberté selon Descartes », Revue de Métaphysique et de Morale, 1937/1 ; « La liberté selon Malebranche » Revue de Métaphysique et de Morale, 1938/3.

[38] Nil volitum nisi preacognitum.

[39] Cité par J. Laporte, « Le libre arbitre et l’attention selon saint Thomas », op. cit.

[40] Lettre du 2 mai 1644 au Père Mesland.

[41] Ed. Brunschvicg (Lafuma : 539) : « La volonté est un des principaux organes de la créance ; non qu’elle forme la créance mais, parce que les choses sont vraies ou fausses selon la face par où on les regarde, la volonté, qui se plaît à l’une plus qu’à l’autre, détourne l’esprit de considérer les qualités de celles qu’elle n’aime pas à voir ; et ainsi l’esprit, marchant d’une pièce avec la volonté, s’arrête à regarder la face qu’elle aime ; et ainsi il en juge par ce qu’il y voit. »

[42] P. Ricoeur avait placé entre guillemets tout ce passage mais il ne correspond qu’en partie au texte de Malebranche (La recherche de la vérité, I, II, § 2). Nous avons réservé les guillemets aux mots ou expressions qui s’y trouvent effectivement. (NdE)

[43] L’expression de Malebranche (La recherche de la vérité, I, I, § 2) est reprise sans guillemets par P. Ricoeur. (NdE)

[44] W. James, Principes de Psychologie, 2 tomes, New York, H. Holt and company, 1890, ch. XI.

[45] La référence manque. P. Ricoeur peut se référer à l’une ou l’autre de ces deux oeuvres d’A. Michotte : Les signes régionaux. Nouvelles recherches expérimentales sur la répartition de la sensibilité tactile dans les états d’attention et d’inattention, Louvain, Institut Supérieur de Philosophie, 1905, ou Etude expérimentale sur le choix volontaire et ses antécédents immédiats, Louvain, Institut Supérieur de Philosophie, 1910. (NdE)

[46] Journal Métaphysique, op. cit., p. 182-183.

[47] « Le libre arbitre et l’attention selon saint Thomas », op. cit.

[48] Andersgekonnthaben, écrit Max Scheler, « Repentir et renaissance », dans Le sens de la souffrance, trad. fr. P. Klossowski, Paris, Aubier, 1936, p. 99.

[49] G. Marcel, Journal métaphysique, op. cit.

[50] Position et approches concrètes du mystère ontologique, précédé de Le monde cassé (théâtre), Paris, Desclée de Brouwer, 1933, p. 292-293.